|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

|

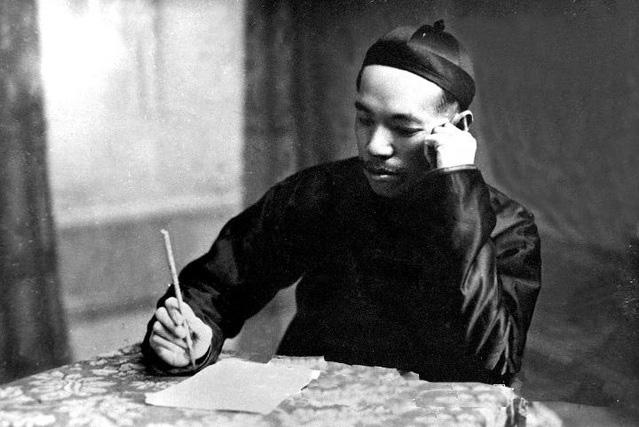

梁启超晚年的佛学研究 一 |

||

|

|

||

梁启超的一生与佛学结下了不解之缘。戊戌变法前后,他就呼吁人们学佛、信佛,希望把佛学变为维新派从事政治变革的精神武器。晚年,随着政治上的失意,精神上的匮乏,他对佛学简直到了如醉如痴的地步。梁氏这样笃信佛学,既有社会原因,也有自身因素。 近代中国,研究和推崇佛学是知识界的一种风尚。从龚自珍、魏源到康有为、谭嗣同、章太炎,都是佛学的宣传者和信奉者。他们的信佛,半是为了解除无法自由发挥个性的心灵空虚,半是寻求实现政治理想的精神武器。从客观状况看,由于资本主义经济力量的弱小,其阶级力量及由此推向社会舞台前沿的知识分子就缺乏坚实的后盾。他们在物质力量严重不足的情况下,就过分强调精神的力量。佛学的“大无畏”、“勇猛”、“无我”等,与这批人的思想一拍即合。谭嗣同的人生观及其所著的《仁学》就充分发挥了佛教这种拼命进取精神。同时,西学的传入,有很多问题他们无法用儒家经典来解释,佛学中法相宗的认识论则有可贯通的地方,佛学便成了谭嗣同等人理解和介绍西学的一种手段。梁启超恰恰是在这种近代新知识分子的特殊选择中,走进了佛教的殿堂。难以超越的社会潮流,使梁氏对佛学顶礼膜拜。 一般来讲,信佛是为了逃避复杂而残酷的社会现实,以寻求一处与世无争的“静地”。晚清的知识界,缺少自由而富有生机的社会环境,知识分子的苦闷和积怨是相当严重的。魏源、章太炎这些人在四处碰壁之后而遁入佛学是顺理成章的。诚如梁启超所言:“社会既屡更丧乱,厌世思想,不期而自发生;对于此恶浊世界,生种种烦懑悲哀,欲求一安心立命之所;稍有根器者,则必逃遁而入于佛。”(《饮冰室合集•专集》第34,第73页)梁氏在戊戌政变后精神沮丧,读佛经后拍案叫绝,大肆鼓吹;晚年他政治上接连失败,无法实施其改造中国的方案,又对“五四”之后的社会现状极端不满,心中之积苦不可言状,于是便用较多的时间钻研起佛学。梁启超本身的悲剧命运决定了其在佛教的海洋里出没寻觅。梁氏之信佛是从理念上去寻找一种精神寄托,具有较多的哲理性和研究性。因此,梁氏在晚年写出了一批研究佛学的学术著作,涉及中国佛学史的沿革、佛经的翻译和传播、佛学理论等许多方面。这在佛学研究史上是划阶段的优秀成果。 一、中国佛学史 梁启超十分注重中国佛学史的研究,写下了《中国佛法兴衰沿革说略》、《佛教教理在中国之发展》等论著,简明而较科学地分析了佛学在中国的变迁,并结合社会、思想文化等客观环境论述了佛学消长的规律和原因,颇有见地。 佛学从东汉明帝时输入中国后,经历了两个重要时期,即两晋时代的确立期和隋唐时代的建设期。佛学为什么能在中国确立?梁氏归之为思想文化和社会动乱两大原因。春秋战国时期十分活跃而成果辉煌的思想局面经秦统一后很难向前发展,汉武帝独尊儒术后无法再进行学术争鸣,文人学者或在儒学中人云亦云,或进行一些方术式的雕虫小技研究,国民之“学问欲”无法得以发挥,当其一接触佛学后就感到新奇解渴,努力钻研。再加上东汉之后社会动荡,人民生活不得安宁,失望悲观而企求精神解脱成了一种时代的追求,佛学与民众的这种心态一拍即合,因而有了广泛的市场。梁启超指出:“季汉之乱,民疾已甚,喘息未定,继以五胡。百年之中,九宇鼎沸,有史以来,人类惨遇,未有过于彼时者也。一般小民,汲汲顾影,旦不保夕,呼天呼父母,一无足怙恃。闻有佛如来能救苦难,谁不愿托以自庇。其稔恶之帝王将相,处此翻云覆雨之局,亦未尝不自怵祸害。佛徒悚以果报,自易动听,故信从亦渐众。帝王既信,则对于同信者必加保护,在乱世而得保护,安得不趋之若鹜。此一般愚民奉之之原因也。其在‘有识阶级’之士大夫,闻‘万行无常诸法无我’之教,还证以己身所处之环境,感受深刻,而愈觉亲切有味。其大根器者,则发悲悯心,誓弘法以图拯拔;其小根器者,则有托而逃焉,欲觅他界之慰安,以偿此世之痛苦。夫佛教本非厌教也,然信仰佛教者,十九皆以厌世为动机,此实无庸为讳。故世愈乱而逃入之者愈众,此士大夫奉佛之原因也。”(《饮冰室合集•专集》第51,第4页) 在动乱的年代,既然以皇帝为代表的统治者、一般平民百姓、多数知识分子都被佛学所吸引,就必然出现无法阻挡的学佛大潮,佛教在两晋时期的兴盛势所必然。梁启超作过简略的统计:承明元年(公元476年)有佛寺6478所,僧尼7.735万人;64年后的兴和二年(公元540年)则有寺院3万所,僧尼200万人;寺庙增加了3倍多,僧尼增加20多倍,令人惊叹。而且,信佛僧侣有不少特权,诸如僧侣有治外法权,非犯杀人罪不到法庭;挂名寺户可逃避徭役;犯罪者及奴婢,凭借教力,可免罪为良民;假立寺名,借故侵犯田产等。信佛一旦和特权结合在一起,就变成了凡夫俗子千方百计追逐的目标。这虽然歪曲了佛法的本意,但却促进了佛教的扩展。 两晋佛学兴盛时,还涌现了一批颇有学术造诣的高僧。这对佛教扎根中国起了很大的促进作用。梁启超认为,如果没有道安为代表的一批佛学理论家和实践家,佛学就不会在两晋家喻户晓。他明确指出:“使我佛教而失一道安,能否蔚为大国,吾盖不敢言!……佛教之有安,殆如历朝创业期,得一名相然后开国规模具也。破除俗姓,以释为氏,发挥四海兄弟之真精神者,安也;制定僧尼轨范,垂为定式,通行全国者,安也;旧译诸经,散漫莫纪,安裒集抉择,创编经录,自是佛教界始有目录之学。……原始佛教及哲理的佛教之输入,安其先登也;佛澄之法统,由安普传;罗什之东来,由安动议;若南方佛教中心之慧远,为安门龙象,又众所共知矣。”(《饮冰室合集•专集》第58,第3~4页)客观地讲,道安的聪明才智汇入了当时佛学勃兴的洪流,也就成为执时代牛耳的弄潮儿。梁启超能够从个人的力量、政治的需求和中国思想变迁的合理的吸收三个方面去客观地分析佛学在两晋兴起的原因,是有见地而令人信服的。在近百年的佛教史研究中,梁氏的这段论述一直为人称道。 隋唐是中国佛学的建设期,即形成了具有中国特色的佛学理论体系。在梁启超看来,佛学在中国传播的过程就是不断创新的过程。两晋时期佛学理论已有不少创建,但还没有真正形成适合中国人口味的新体系。隋唐时,尤其经过高僧玄奘的终生努力,使佛学理论异彩纷呈。如果说道安是佛学在中国扎根的园艺师,那么,玄奘则是佛学理论中国化的思想理论家。玄奘的贡献究竟在哪里?其使唐朝时期的佛学发生了何种变化?这里还是听听梁启超的评述吧: 唐玄奘三藏孤游天竺,十有七年,归而译书千三百卷,为我学界第一恩人,而其所最服膺者为戒贤显识之论,于是大阐之,立“法相宗”,亦称“唯识宗”。其弟子窥基最能传其学,基主持慈恩寺,故此宗或称“慈恩宗”焉。自“十地宗”成立以后,华严研究日盛,唐法藏(贤首国师)与实叉难陀重译华严,乃大阐扬之,立“华严宗”,亦可谓中国自创之宗也。此后宗密(圭峰)、澄观(清凉)盛弘其业。自慧远提倡念佛,至唐善导大成之,是为“净土宗”。自道安提倡戒律,至唐道安大成之,是为“律宗”。自唐善无畏金刚智传授密咒真言,是为“密宗”。此诸宗皆盛于唐。而其传最广而其流最长者,则“禅宗”也。相宗佛灭度后以衣钵授大迦叶,心心相传,历二十八代而至达摩。达摩以梁时至中国,更不译经说教,唯物色传法之人,六传而至唐慧能(六祖大鉴禅师)乃大弘之,直指一心,不立语言文字,号为“禅宗”,亦称“心宗”。其徒南岳让青原思传之,后为衍为“云门”、“法眼”、“临济”、“沩仰”、“曹润”之五宗。数百年间,遍天下焉。此宗虽称来自印度,然自六祖以前,既一无传布,则虽谓中国自创之宗焉可耳。禅宗与“天台”、“华严”、“法相”皆极盛于唐。彼三者称“教下三家”,禅宗则称“教外别传”。此为唐代之重要事业。(《饮冰室合集•专集》第51,第12~13页) 不谙佛学的人,准确理解这段话的含意是有困难的。但有一点是清楚的,即佛学各流派的形成和发展是在唐代完成的,唐代佛学在理论构架上达到了最高峰。从梁启超的思路可以断定,他把研究中国佛学史规范为两晋和隋唐两大时期,前段重点研究佛学如何输入中国,后段则集中考察玄奘等人对佛学理论的创新和发展。 唐朝以后,佛学理论没有什么建树。其原因一是禅宗取得统治地位,其他诸宗难有立足之地,一花独放,自然失去了进取的生机;二是佛儒合流,一些儒生窃取佛学的只言片语,自立门户,互相排斥,佛学被引入了儒家的框架之中;三是佛界乏才,难得水平极高的高僧,佛学理论处于衰退之中。晚清虽然出了一个杨文会,注释经典孜孜不倦,又结合欧美新式自然科学,重新阐释佛经,为人敬仰,但势孤力单,已无法使佛学重新振兴。 佛学和历史上任何一种学说一样,其发展过程中,尤其在中国的繁衍过程中,出现过各种流派,相互争斗。梁启超对此十分重视,有过详细而深入的评析,并且和欧美的哲学流派进行比较,提出了一些新观点,具有较大的启发性。由此可知,梁启超留下的“中国佛学变迁史”实际是中国佛学学术发展史,他是从理论和学术的角度去阐述佛学在中国的演变历程的。 |