|

|

||||||||

|

|

|

我们执着什么 |

||

|

|

||

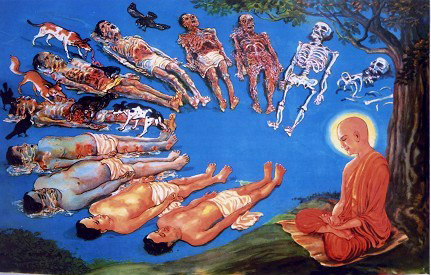

佛使尊者著 郑振煌译 我们执着什么?我们拥有什么?我们所执着的是世界。在佛教里,“世界”这个名词的含义,比一般的用法要来得广。它指的是一切万事万物,什么都是。它不只是指人类、天神、神祇、野兽、地狱、妖怪、饿鬼、巨人或任何存在着的东西。这里所指的世界,包含所有一切。了解世界很不容易,因为世界的某些层面隐藏不露。我们大部分人都只熟悉最表层,也就是相对真理的层面、常人智慧所能理解的层面。因此,佛教才揭示各种层面的世界。 佛陀有一个教法把世界分成两个层面:物质或物理世界,非物质或心理世界。他又进一步把心理世界或心分成四部分,如果把物理世界和心理世界合并起来计算,就是五部分了,佛陀称之为五蕴。五蕴组成这个世界,尤其是有情众生和人自己。在我们观察这个世界的时候,我们将把注意力放在有情众生的世界上,尤其是人,因为人才是问题所在。五蕴在人的身上全部显现出来了:人的肉身就是色蕴,他的心理则可分成四蕴,我们现在就来做些说明。 心法的第一蕴是受,可分为三类:喜乐、忧苦、无记。无记就是不苦不乐,这也是一种受。在一般情况下,我们时时刻刻都有受。每一天我们都充满了受。因此,佛陀指出“受”是组成人的五蕴之一。 心法的第二蕴是想。这是认知的过程,有如清醒过来,与熟睡、毫无知觉或死亡正好相反。“想”是记忆,也是对感官印象的认知,包含了藉由眼、耳、鼻、舌、身接触外境所产生的初级感觉,以及对于过去印象的回忆。因此,人可以直接认知某一件东西是黑的或白的,是长的或短的,是人或动物……,也可以借着记忆而回想到过去。 心法的第三蕴是行,也就是主动的思考——想要做某件事,想要想说某句话,好的思想和坏的思想,刻意的思考,主动的思考,这些都是。 心法的第四蕴是识,这是利用眼、耳、鼻、舌、身的意识,以及藉由心来认知了解的功能。 诚如第四章所解释的,五蕴构成四种执着的场所。请回到前面,再读一次,想一想,如此就能获得正确的认识。你也将知道,这些五蕴正是我们攀缘执着的对象。一个人也许会执着五蕴之中的任何一蕴为自我,其程度就依他的无明而定。譬如,一个小孩不小心撞到门,受了伤,就会觉得应该把门踢一脚,才能够泄恨和解除痛苦。换句话说,他执着那个纯物质的东西,也就是那个门,那个木头为自我。这是最低层次的执着。一个人如果对自己的身体发脾气,气到要槌胸、顿足或撞头,也是同样情形的攀缘执着。他把这些身体部位当成自我了。如果他稍为聪明的话,也许会执着五蕴之中的受、想、行、识为自我。如果他无法区分五蕴,就会把五蕴全部执着为自我,也就是把全部五蕴当成“他的自我”。 色身是最容易被执着为自我的,其次是受,感受有乐、苦、不苦不乐三种。让我扪想一想那些会使感官耽迷欲乐的情境,尤其是有些情境会让我们产生感官上的快感,使我们对各种颜色、形状、声音、香气、美味和可感触的物体摄心勾魂。这些都是我们所能够经验得到的愉悦感觉,而我们所执着的,也正是这些愉悦的感觉。几乎每一个人都会把感觉执着为自我,因为没有一个人不喜欢愉悦的感觉,特别是肌肤相亲的触感。无明或愚痴也使一个人对其他三蕴盲目不知。他只看到令人喜悦的东西,于是执着为自我;他把那个东西执着为“我所有”。 感觉不管是快乐或痛苦,其实都是苦的场所。就精神的角度来说,这些乐或苦的感觉都可以看成是苦的同义字,因为它们只会产生心理上的痛苦。乐会使心漂浮,苦则会使心气馁。得失、喜忧实际上是等于心理上的焦躁不安或混乱不定:它们让心转个不停。这就是所谓的“把感觉执着为自我”。我们必须仔细观察这个把感觉执着为自我、为“我们的”的过程,然后试着认清它。如果能够了解感觉是执着的对象,心就可以获得解脱,不再受感觉的左右。感觉通常都会控制心,引诱我们掉入后悔莫及的情境。在佛陀的修行法门中,他一再要求我们特别注意检视我们的感觉。许多人借着把感觉当成研究的对象,就因而开悟,解脱痛苦。 “受”比起其它四蕴还容易变成我们执着的对象,因为我们的一切努力和活动,最主要的目标就是受。我们用功读书、勤奋工作,是为了赚钱。赚了钱就拿来买东西:用的、吃的、娱乐的,乃至于性,五花八门,无所不包。唯一目的是追求愉快的感觉,换句话说,让眼耳鼻舌身接受愉快的刺激。我们投资了一切资源,包括金钱、体力和精神,都只是为了快乐的感觉。每个人心中都很清楚,如果不是快乐感觉的诱惑,他绝不会把读书、工作和体力都投资在赚钱之上。因此,我们可以明白感觉并不是芝麻绿豆的小事。对于感觉若有认识和了解,将可以让我们能够控制感觉,让我们保持足够的清醒不受感觉的影响,让我们能够把事情做得远比过去好。 同样情形,即使是社会团体内部所产生的问题,也都根源于快乐的感觉。如果我们仔细分析国家或敌对集团之间的冲突,就可以发现双方都只是受到快乐的感觉所役使。战争的爆发,并不是因为坚持某个教条、理想之类的东西。事实上,动机都是希求快乐的感觉。任何一方都在汲汲营营,舀取自己的利益。教条只是伪装而已,顶多只能算是次要的动机。一切纷争的最根本原因,全都是为了快乐的感觉。因此,认识感觉就是认识我们为什么会有烦恼、罪恶、痛苦的重要根源。 如果人类是这种情况,天界也好不到哪里去。天神也像人一般地受制于快乐的感觉,不仅如此,他们看起来也许比较好、比较精细,但比起人类还要更受自由意志的役使。即使是天神,也免不了贪欲和执着,也免不了要透过眼耳鼻舌身意追求快乐的感觉。在天界里比较高层次的神,感官的快乐有必要完全加以放弃;但即使如此,还有禅定的快乐无法解脱。心一专注,就会有快乐的感觉,然后就执着了。虽然这种快乐的感觉与感官没有关系,却也是一种愉快的感觉。比人类还低等的动物,以更粗糙的方式受制于快乐的感觉。知道感觉的性质,尤其是知道感觉并无一个自我,并不是我们应该执着的东西,在生活中有非常大的用途。 “想”也是很容易被执着为一个自我或“一个人的自我”。一殷的乡下人喜欢说:当我们熟睡的时候,有一种他称为“灵魂”的东西会从他的肉体离开。肉体就像一根木头,不会从眼耳鼻舌身接受感觉。一旦灵魂回到肉体的时候,就恢复了清醒。许多人有这种天真的想法,相信“想”就是“自我”。但,诚如佛陀所说的,“想”并不是“我”。想只是一种认知和记忆、一种了别,当肉体继续正常运作时,“想”就呈现了。当肉体的功能有所阻碍时,我们称之为“想”的东西就改变或停止运作了。 因此,即使一般人把“想”当成是“自我”,执着“想”为“我自己”,但真正的佛教徒却不这么认为。只要依照佛教的路线仔细检查,就可以发现事实并非如此。“想”绝非任何人的自我,只是一种自然过程的结果,如此而已。 另一个可能执着的点是“行”——想做这个,想做那个,想得到这个,想得到那个,想好想坏。“行”再次升起强烈的自我观念。每一个人都觉得,如果有什么东西可以认同为“我”的话,最有资格的要素就是“行”。譬如,最近几个世纪以来,有一位哲学家(译按:笛卡尔)天真地说:“我思故我在。”即使是在这个科学的时代里,哲学家对于“我”的观念,也跟几千年来的人们一模一样,认为“行”就是我。他们把他们所谓“想的人”认为就是“我”。我们已经说过,佛陀否认“受”就是“我”,他也否认“行”(心中的思考)就是我,因为思想的活动纯粹是自然的事件。思想的升起,是由于各种事件互动的结果。它只是构成“个人”的各种因素之一而已,与“我”或“自我”无关。因此,我们认为“行”没有自我,跟上述的其它蕴一样。 了解这一点确实不容易,因为我们对于心的认识不正确。我们只熟悉肉体——物质的元素,对于另一个心理或非物质的元素,却几乎一无所知。结果,我们就很难认识“心”了。这儿,我们只能说,佛陀对我们开示:“个人”是五蕴(色法和心法)的组合。现在,当我们称为“思想”的那件事发生时,我们立刻就做结论:有“一个人”是“思想的人”。我们相信有一个思想的人,一个灵魂,它是肉体的主人。但佛陀却完全加以否认。当我们把“个人”分析成五个元素时,就什么也不剩下了,证明“个人”只是包含五蕴而已,再也没有什么东西可以称为“自我”。即使是思想,也不像一般人所认为的那样可以称之为“我”。 现在,让我们谈谈五蕴的最后一个蕴——识。识的功能,是充分觉察到由眼耳鼻舌身所接触的对象。它也不是“自我”。五官只是领纳颜色和形状、声音、香气、味道和可触摸的东西,然后以三个阶段升起对于这些外尘的意识作用。在眼睛的例子里,先清晰地意识到色尘的形状,不管它是人或兽,长或短,黑或白。清晰的意识以这种方式升起,是一种自动自发的机械过程。有人认为这是“灵魂”、“精神”在心中进进出出,并透过眼耳鼻舌身接受刺激,因此他们就称之为“自我”。佛教徒认为它只是一种自然现象。如果色尘和视神经完整的眼睛互相接触,“看”的现象就会发生,也就升起眼识。再也不必什么“自我”。 当我们把“生命”分析成色、受、想、行、识五蕴时,我们找不到哪一部分是自我或属于自我。因此,我们可以完全否定有“自我”这个错误观念,结论是谁也不是自我,谁也没有自我。当一个人不再执取外物时,不再喜欢或憎恨外物时,就表示他已认识到这些外物并非自我。理性的思考,足以让一个人相信外物并非自我;但结果还只是信念而已,无法产生不把外物执着为自我的智慧。因此,我们必须站在三法印的基础上,研究和审察五蕴,从而发展出足够的智慧,让我们不再执着“自我”这个观念。有关五蕴的这种修行,可以开发智慧,消除无明。当我们已经完全消除了无明,就可以对五蕴看得清清楚楚,体会到没有那一蕴是自我,没有那一蕴值得我们去执取。一切执着,即使是自从出生以来就已经存在的执着,就完全消除了。 因此,重要的是我们必须彻底研究五蕴——自负的对象。佛陀在这方面的开示,远多于其它方面。我们可以很简短地做结论:“五蕴都不是自我。”不管我们把佛教当成哲学也好,科学也好,或宗教也好,都必须把这句话视为佛教的关键点。当我们认识了这个道理,以无明为基础的攀缘执取就消失了,任何种类的欲望就无法升起了,痛苦也就息灭了。 这么说,我们为什么看不到五蕴的本来面目呢?当我们出生时,对一切事情都茫然无知。我们的知识,都是别人告诉我们的。他们告诉我们的方式,使得我们认为一切事物都是自我。相信有一个自我的最原始本能,是自从出生之后就有的,它的力量随着岁月而变得很强大。在讲话的时候,我们用“我、你、他、她”这些字,结果只是加强“自我”的观念而已。我们说:“这是张三,那是李四。他是王五的儿子,王大的孙子。这是某某人的丈夫,那是某某人的妻子。”这种说话的方式,也只是把人认为“自我”。结果是我们都不会意识到我们在执着自我,而且这种执着一天天在增强。 当我们把某种东西执着为自我时,结果就是自私,我们的行为也就因而产生偏差.如果我们能够发展足够的智慧,把“自我”的观念看成虚假,就不会再执着“张三李四、高等低等、野兽人类”等种种观念了,也能够认清这些只不过是人们发明出来的社交用语。当我们明了了这一点,就可以说我们已经免除社会性的虚假。我们只要检查一下构成张三的所有因素,就可以发现张三只不过是色、受、想、行、识的集合而已。这是看待事物的相当明睿的方法,做到这一点,就不会被世俗的相对真理所迷惑了。 我们可以再进一步分析。譬如,肉身可以粗分为地、水、火、风四大;也可以依照现代科学的术语,分为碳、氢、氧……等元素。我们观察得越深,就越不会受骗。只要透视到表面之下,就可以发现,事实上并没有人,只有物质和心理的元素。如此观察,“人”就消失了。“张三李四、高等低等”的观念也消解了。“我的儿子,我的丈夫,我的妻子”的观念也立刻烟消云散。当我们以绝对真理的角度来看一切事物时,我们只能看到元素:地、水、火、风;氧、氢等;色、受、想、行、识。我们只要仔细观察这些元素,就可以发现它们有一个共同的特征:空性。它们都没有我们所谓“它的自我”。地、水、火、风只要观察得对,就可以发现它们空无自我。因此,我们每一个人都可以把万事万物看成空。如此一来,攀缘执取就根本不会产生,已经产生的攀缘执取也不会再持续下去。它们将整个消解、褪去、灰飞烟灭,不留任何痕迹。 因此,没有动物,没有人,没有元素,没有五蕴。什么都没有,只有空,空无自性。当我们不再攀缘执取的时候,痛苦也就不会产生了。一个人如果能够把一切都观成空,他就可以如如不动,利衰、毁誉、称讥、苦乐,八风全然动不了他。这种智慧便是观照五蕴的真实性质,可以让我们完全放下前述四种不好的执着。 总之,世间万法都可以包含在色、受、想、行、识五蕴之内。每一蕴都是虚假,都没有自我,却有引导人攀缘执取的诱惑力。结果,一般人都希望拥有什么东西,希望成为什么样的人,希望不要有什么东西,希望不要成为什么样的人,这些希望都会产生痛苦,虽然不会明显表示出来,却都隐藏着。每一个人都应该勤修戒、定、慧三学,把对于五蕴的迷惑完全扫除。办到这一点的人,就不会再受制于五蕴的左右,就可以解脱痛苦。对他而言,生命就是毫无瑕疵的快乐。不管他活多久,他的心都可以超然物外。这就是观照五蕴的结果。 |