|

|

||||||||

|

|

|

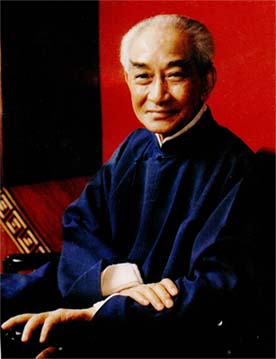

南怀瑾先生:序说虚老年谱致净慧长老 |

||

|

|

||

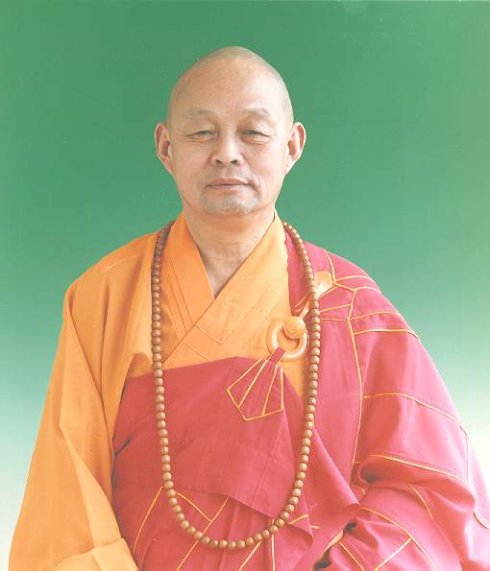

南怀瑾先生:序说虚老年谱致净慧长老 南怀瑾先生 一、传记与年谱 列传文学之作,以司马迁著《史记》所首创,唯迁史列传,首以出世高人伯夷、叔齐为点目之睛,而世少注意之者。自东汉以来,则有刘向首著《列仙传》之作,盖其感于身世而翻然有慕方外之意欤!及至魏晋以后,而有梁僧慧皎(497—554)著《高僧传》而别开生面,为东土佛教首放异彩。自此以后,历代踵起,高僧传记,代有其人。尤为禅宗一系,自宋真宗时,有僧道原,采取《世说新语》之例,首辑盛唐以后禅师语录,汇为《景德传灯录》行世,即与《高僧传》等并驾齐驱,尤为世人所醒目而迷离莫测者也。 时至明朝,佛门而有明末四大老之誉者,如憨山、紫柏、莲池、蕅益各有专著,最为人所称誉者,则为《憨山大师年谱》之作。是书乃憨师侍者福善纪录,弟子福征述疏,叙理于事,令人可生敬信。但憨师被贬,事涉神宗宫廷子嗣之争,年谱则隐晦不详。时势艰危之际,事多难言之讳,古今同例,但留为后人考据话柄而已。从此之后,僧俗年谱之作,蔚成风气,由简而繁,人事史事,交相互涉,是非虚实,求证更繁。 及至民国,人有仿明末四大老之说,称虚云、太虚、印光、谛闲为民国佛门四大老,固其然乎,或其不然乎!昔年我在蜀山,有一禅和子与语,谓虚老乃憨山后身,盖憨山法名德清,虚老法名亦是德清,憨师曾于五台山修行入定,虚老亦曾在五台山修行入定,今生前世,如出一辙。我则谓此一德清,彼一德清,三世因缘,比量难清,欲参话头,不一精明。此皆宗门逸事,然当时亦广有传闻矣。 虚老一生,出世于清末、民国多事之际,世寿百有二十岁,僧腊百零一年。初期则苦行参方,专修禅寂。据传记自述,及在高旻寺参堂,不意打破茶杯,即已发明己事。然后因遭逢世变,备见佛教衰败,宗门寥落,即发愿于诸名山古刹,重建丛林寺院而恢复禅风。由此而百年之间,辛苦艰难,备尝之矣。世之情伪,亦备知之矣。而此心皎如日月,历劫不移。此皆为世所公认事实,无可疑议者也。 盖自清朝退变以后,民国初建,西风东渐,国体丕变。民主声嚣,破除迷信之说而大行其道。社团躁起,破除寺庙之风乃遍及各地。佛教虽亦随时响应,成立协会,但首任佛教协会之会长敬安别号寄禅法师者,虽为全国文人所景仰之诗僧,却遭北洋政府主管内政者之大辱,而悲愤圆寂。嗣以其徒太虚法师继起,改弦更张,为适应时势,即以禅宗六祖慧能大师之“佛法在世间,不离世间觉。离世觅菩提,恰如求兔角”之意,而创“人间佛教”之说以自图存。唯其如此,太虚法师与民国以来之中国佛教协会,故能与国民政府而相始终,岂非异数,亦为人事之有先见之明者乎!而当此时期,虚老则专志修建丛林,迎玉佛,波波奔走于缅甸、泰国等地。但较为长期驻锡于云南、广东之间,故与南方当时之军政将领,颇有交往,大多皆得皈依禅门而称弟子者,如云南之唐继尧,广东之李济琛、陈铭枢等,彼等虽为当世所诟病而称之谓旧军阀者,而虚老却得其为常随众之外护,实亦难能而可贵者矣。 二、护国息灾法会中事 洎及抗日战事军兴,全民奋起御敌,国无宁日,遍地无安。德、日、意联盟,而引发世界第二次之大战。致使全球鼎沸,弥满战云。日军夜郎自大,竟至爆发“珍珠港”事变,意在打击英、美而无暇东顾,迫使中国再也无力抗衡,即可囊括华夏而霸权东亚矣。际此时期,有人传称日人乃启动“高野山”之密宗高僧而修“降伏法”,故敢有此举动。因之而使国民政府之党国元老,如戴传贤(字季陶),国府主席林森(字子超)等人,佥向领导抗日之最高统帅蒋中正(字介石)晋商,以易辞之“神道设教”而施之以佛道治平。故有以国府主席林森名义,邀请虚老到重庆而举办“护国息灾法会”之举。时在岁次壬午年腊月,至癸未年正月之间,即公元一九四三年,民国三十一年岁未而接三十二年正月之交。正当虚老一百零四岁之时也。此时亦即我随袁师焕仙先生,代表成都四川佛教会邀请虚老莅蓉城而未果,但得亲与虚老对话而参学皈依,同时又与密教上师贡噶活佛,亲聆大手印法语之时。 而当时所谓之“护国息灾法会”,举办地点是在重庆南岸狮子山慈云寺。法会共有显教与密教两坛。上午显坛,乃虚老所主持。下午密坛,乃贡噶呼图克图所主持。两坛盛况,正如俗言,人山人海,万头攒动者。如欲皈依显密两大师而得觌面亲授,犹比面见如来而亲得教诲者尤难。 我因随焕师,并有林子超主席及戴季陶先生之特殊因缘,每可在两上师稍暇之时,随时入室而亲聆参诲,且及兼闻诸多外间所不知之事。同时,因此而识当时参与法会而任虚老首座之显明法师。法师乃天台宗传人,后又代表中国佛协而参加青年军,为有识者之所敬佩。 三十年后,与其在台湾再见,我为其办赴美国弘法之事,继而就任美国纽约大觉、庄严两寺方丈。人生际遇因缘,真非思议所料。同时得遇献身战地而收养敌我两方孤儿之弘伞法师,及修黄教密宗之能海法师之师弟能是法师,与蒙古之安喇嘛等人。弘伞法师者,乃弘一法师之师弟,安徽人,闻系北洋时代之将官而出家。其人其行,卓荦不群,故与之交情颇笃。总之,当此战时陪都,有此佛教大法会之盛事,凡僧俗参方知名之士,云卷雾散,不期而遇,随缘来去者,大有其人。 如此法会,既为护国息灾而办,而身负抗日战争最高统帅之蒋先生,必须有所表示。故在法会中某一早晨,亲临拈香礼座,虚老特亦与之入室接谈。后闻蒋先生曾于宇宙生命缘起之说,特向虚老请益。而诸相关之士,皆不知问答机辩而作何言,只知虚老为重申彼此谈话内义,曾补写一信与之。此即后来在虚老年谱初版中所谓“答某巨公书”之一事,实乃著者当时,为避免政治信仰形式问题,而为当局者讳,称之为某巨公也。解放后再版,改为“答蒋公问法书”。此信大部分是照抄《楞严经》中:“性觉必明,妄为明觉;觉非所明,因明立所。所既妄立,生汝妄能……”等语,无怪此事再无下文,殊为遗憾。 盖虚老上人,偶或忽略蒋公生平是专参笃信“阳明禅”之学者。且在早岁,曾为其母王太夫人抄写《楞严经》,并受雪窦寺一老和尚所启蒙,印象甚深。故在壮岁以后,终身不蓄发。而每遭逆境巨变,必归至雪窦寺韬光而闭门反省。又在出任北伐总司令前期,曾皈依杭州灵隐寺之慧明长老,参学旨要,深受慧老所提示。慧老圆寂后,蒋公即目视云汉,未尝再与一般禅衲接触。但于平常早晚,皆端身正坐专修静虑两次,并无一日间断。有时陪夫人出入基督教堂,是否为公私和睦方便,则不得而知。但其平日以心得而传授学生者,即有“穷理于事物始生之处,研几于心意初动之时”、“生活的目的在增进人类全体之生活。生命的意义在创造宇宙继起之生命”等名言,颇皆自负已得见道之概。唯于心性本体之旨,疑情未破。末后牢关,向上一着,即如阳明先生,亦欠透彻,遑论余子。故蒋公虽得虚老此信,淡然置之,固所当然。此事犹似东坡与佛印之事,所谓:“病骨难支玉带围,钝根仍落箭锋机”,可为此一公案作为脚注。我今叙述及之,不得不将存于心之多年积愫,秉笔直书,并非不为尊长讳也。如虚老当时抄录蒋山赞元禅师答王安石语示之,想必当有截然不同之际会,惜哉! 又在法会期间,正当抗日圣战已过五年之际,两党并肩抗战,朱德将军受国府之命,出任第八路军总司令。其往昔行履,亦为高层参与法会者之所乐闻。朱德将军,字玉阶。早岁毕业于云南讲武堂,后任川军将领杨森(字子惠)部要职,为升迁事,与杨冲突有隙,几遭杀身之祸。袁师焕仙先生时任杨部军法处长,秘闻其事,即暗自赠银洋百元,促其离去。此事我在成都,亦曾闻师母言及。因此将军重返云南任职,又遭逢失意,曾面见虚老,意欲出家。虚老谓其非佛门中人,且赠银洋贰拾元,劝其他适。故由此出国而加入革命行列。事出有因,后来外间亦有传闻。但人有面询虚老与焕师,以求证实。二老皆顾左右而言他,不答所问,故亦随笔及之。 三、虚老嘱咐各行各的 此时,我虽随焕师与虚老聚首三四日,但须随时过江到重庆,处置俗事。山路崎岖,轮渡拥挤,昼夜身心均介于佛法与俗务之间,颇有劳倦之感。一日傍晚,赶上轮渡过江,恰于船旁得一座位,即欲闭目养神,不意江岸华灯,闪烁于开眼闭眼之际,忽尔进入醒梦一如之境,大地平沉,豁然夜空一体。唯天色虽黑,船已靠岸,即举足前行。忽见虚老亦孤身一人,走在我前。沿途坎坷不平,乱石烂泥犹多,我即趋步上前,手扶虚老右臂曰:“师父,太黑了,危险,我来扶你。”虚老顾我微笑,即脱臂而出,曰:“前路暗淡,你我各走各的,不必相扶。”只好依命同行,但加留意而已。及抵慈云山门,方各自回寮。此情此景,我在台湾以后,传闻虚老遭遇,方忆当时此话,岂亦偶中乎! 护国息灾法会后之两年余,在我国全民长期浴血抗战八年之结果,竟得日本无条件投降之事实。虽曰国际人事之变化,抑亦天庥中华而不致沦堕于魔手乎!然而外祸既息,同室阋墙之难方萌。“祸兮福之所依,福兮祸之所伏”,诚为万古至理名言。在此期间,我曾于成都、重庆,经云南而返乡探亲,且亲至南京观风。即于民国三十七年(一九四八)夏秋之际,转赴庐山天池寺之圆佛殿专修静虑,并思如何自处而得暂可栖身之域。秋后下庐山,再到杭州中印庵与通远师弟晤面,经其介绍而认识巨赞法师,并在灵峰寺借住。此处乃法师所主持之武陵佛学院,放鹤亭即在默林之中。同时,再由巨赞法师得识住在黄龙洞之印顺法师。彼二人者,皆为显教学者之义理法师,乃当今教下之僧才,实亦难能可贵者也。 巨赞法师且邀我为佛学院僧众讲授禅修之课,即便应命结缘。但其时国事紊乱如麻,人心已甚惶恐而极不安定。故我已决志拔足东流,将赴海外。一日,巨赞法师邀我丈室与言曰:“阁下乃不世之士,禅门健者,况相交知心,今有事不得不直言相告。不出三五日,我即将为有关当局杭州站拘捕,或即此断送性命。君住此间,恐有牵连,故不能不坦言也。”时我闻之诧然,即问之曰:“法师固为彼中人乎?我是无任何偏倚之身,但与其中当道者,颇有方外道义之情,如法师直言相告内情,或可助君一臂之力而脱困也。”法师即曰:“我非彼中人,但已决心为维护佛教而已与对方联络输诚,并得虚老同意,虚老自称为应劫之人,决不退避。”我闻即曰:“此事想必是陈铭枢鼓动虚老且为牵线。”法师笑答:“所料不差。”我再问曰:“法师等说为维护佛教而不得不如此,固为真言而不妄语者乎!”师即合掌作答曰:“决非别有异念也。”我即起而言曰:“既如此,我于今夜动身到南京,后日即返,望君多福。如我友许衡生在京,必可使我面见当局而为法师乞留一命以完心愿也。” 此事,果如我所预期,虽费两昼夜奔走于京、杭之间,但得保存巨赞法师而度此危机,且亦因闻虚老亦已心许故也。后闻巨赞法师出任全国佛协副会长,不知为保全虚老是否有所作为,此亦我为虚老有关之另一公案,故又随笔及之。 此事既了,感慨殊多,曾有数诗以自志心境。巨赞法师亦曾示我有:“无端岁月堂堂去,万种情怀的的来”之句。时在民国三十七年(一九四八)岁寒腊月之初,我即离灵峰而赴沪订购船票。不意在沪又巧遇灵岩之老友曾宝森(字子玉)先生。曾老于清末留学日本,乃同盟会之老党员,民初曾任四川财政厅长,其公子宪民,亦与我交情甚笃。曾老夫妇,皆刘洙源先生之入室弟子,且亦认识虚老。此时,曾老正在南京开立法会议,观时鉴事,已知时局将有大变,拟即返蓉城,藉思自处之道。见我有行色匆匆之举,彼即以古文体之语,直相询问曰:“足下乃今健者,且素负荷宏文之愿,而今局势,意将‘南走越,北走胡’乎?”(此二语出在《史记》)我笑而答曰:“我与老伯乃灵岩旧友,相知颇深,行行重行行,我已决志东赴蓬莱,将为海外散人。不知老伯如何自处?”曾老点首不加可否,唯神色凝重,语我曰:“即将返蜀,玉阶过去与我有僚属因缘,或可幸免乎?”忽而陈云先生来拜望曾老,我与之握手为礼,交谈片刻即便辞去。 四、胡适胡聊虚老 旋于一九四九年(民国三十八年)二月廿九日,我到台湾,初则蛰居基隆陋巷,四壁无依。一日,忽梦一老人向我挥手,身旁有一牢笼,有流血之病狮向我猛吼,醒而异之,不数日,传闻虚老有云门事变之事。此时,海峡两岸风云紧急,美苏之间亦正剑拔弩张,人心惶惑,大有不可终日之慨。寻又以虚老年谱相赠,读之,方知虚老已经北京而得住云居,但不得其详。 当此期间,负当今一世大名之学者胡适(字适之),自美返台,出任中央研究院院长。彼忽转而研究禅宗,且与日本在美之禅学者铃木大拙有所争辩。有人促我必须挺身而出有所表示。我则谓胡适之先生乃“五四”运动之健者,其一生之学术文章,对中国文化之功过,实非现代人可下定论。以后生之身,欲与前辈成名学者争辩是非,殊为不智。但趁此穷居陋巷之际,信手而著《禅海蠡测》一书,以表谈禅论道,毕竟非文字言语之所及也。其时,有著名老教授而今在台大任教诸先生,如徐子明、吴康、董作宾等,常相过访,彼此皆对胡适有所非议,或大肆鄙薄之言。较为后辈如方东美教授,则比较保留。唯有徐子明先生常来,并示我以其所著《胡祸丛谈》及《胡适与国运》等作,极言胡适从“五四”运动直至今日祸国殃民之罪,不可饶恕。此等原著,今皆尚有存本。 尤其佛学中人,对于胡适挑刺虚老年谱初版所载,言其父萧公曾在闽为官,乃考据所无。且胡又自称其父曾在闽台之间为官,查无肃某人。甚之,攻击虚老之生年亦有问题。有一出身北大之老学生说:“且于《万年历》无据,谓胡说并非无故。”在此期中,为论胡祸与胡诬虚老公案,我之陋巷,俨然如市。我则谓胡适之是非,目前言之过早,将来必有公论。有关虚老年谱所说家世,或因其少年早蓄离世出家之志,不大熟悉官场,或记忆口述有误,或为著者忽略老证,尚不得知。至于以市面流行星命之《万年历》去对生年,据我所知,台湾当时流行版本,已无道光时期记载,岂足为凭!如查历代大事年表,虚老生年,正当鸦片战争阶段,应无疑议。 胡适既为代表此一时代之大学问者,何必对出家修行极有成就之高僧,作此无意义之事。而对禅宗与禅学正脉,则言不及义,毫不相关,未免可惜。但另一北大出身之学者则对我说:“胡适所著《中国哲学史》之书,实乃抄改其父之遗作,帮终难继续。”我则谓对于魏晋南北朝之后,有关佛学等著述,胡适之面对汤用彤、陈垣二先生之书,应有惭色。学术文章所争在千古,人事是非,则千古均有遗漏之处,实为胡适此举之所不齿。 后在台湾,因与胡适阴影有关之雷震与文星案之爆发,又有吴国桢案之影射,胡适之声名气焰,渐形沉没。而虚老年谱,亦因之一版再版,皆有所改正矣。但老友刘雨虹却说:“有人谓胡适实乃虚老之大护法。因虚老虽名重佛门,而学术等各界,所知不多。今因胡适之争议,竞相读虚老年谱。此所谓‘成者毁也,毁者成也’。”闻之则为莞尔。但我每对著书立说之事,从来极为赞赏吴梅村之咏蠹简诗曰:“饱食终何用,难全不朽名。秦灰遭鼠盗,鲁壁窜鲰生。刀笔偏无害,神仙岂易成。故留残阙处,付与竖儒争。”读此,则可为之搁笔矣。 五、相关禅门与虚老的疑情问题 狮子山慈云寺之护国息灾法会,主持显、密两坛之虚老与贡噶呼图克图,皆为吾师。而今二老皆以应化善逝,且当时与会之相知诸公,亦皆随缘物化。唯显明法师尚在美国,今已一百零二岁矣。但群生之劫浊、见浊、烦恼浊等,亘古依然,尚祈此会之慈悲愿力,仍当永护中华。有关昔日对虚老之名高谤随之事,已成空花往迹,不足为论。唯今禅门寥落,郢匠无多,人有谓我于慈云法会上,曾随焕师亲见虚老,而得面许者,误以我亦知禅,故于虚老年谱中所记重点,常有咨询。其实,佛说《楞严》,即有垂示曰:“理则顿悟,乘悟并销。事非顿除,因次第尽。”禅须真修实证,不尚空谈,我乃尘中俗物,误则有之,悟实不然,何有于禅哉!但为释众所疑,故常权充解人。 一问:“三步一拜朝五台而礼文殊,修行参禅者,必须如此否?” 答:“此未必尽然。朝山之风,兴于明清之际,我昔所皈依诸师,如光厚师父等,曾有多人皆行其道。他如燃指供佛、刺舌写经等,皆用于旧时农业社会之交通不便,印刷不发达,而成为苦行忏法之一门。” 二问:“虚老在朝山途中,遇文殊化身之事如何?” 答:“此事犹如禅门旧公案中文喜禅师故事之翻版,不论僧俗中人,至诚所感,菩萨显灵,古今常有。但须谛参文喜禅师公案。最后文殊菩萨在文喜饭镬上显身,反被文喜禅师用饭勺赶跑他,而且说‘文殊是文殊,文喜是文喜’。因此,文殊菩萨即说偈曰:‘苦瓜连根苦,甜瓜彻蒂甜。修行三大劫,却被老僧嫌’。知乎此,则可以参禅而言佛法矣。” 三问:“虚老早年,曾有多次入定经过。人人皆说参禅修道,必须先要得定,此事之意旨如何?” 答:“佛法所言,戒、定,慧三学,为学佛必修之加行,唯在定学而言(梵言三摩地,或三摩钵底,中文简称三昧),大小乘及显密各经所载,有百千三昧。不知所说参禅者,应是何种定境?即以虚老或明末憨山大师年谱所载,皆曾先后于五台或终南山入定,但其本身亦未明言是何种定境。又如数十年前,由福建到台湾之广钦法师,亦曾于闽山等处,绝粒入定。我曾当面问其定境如何?彼亦自不知所云。但一般学人,则认为无妄想即可得定,殊不尽合佛法玄旨。况且,无妄想与无想定之界限,又作何说?无想定犹为色界外道之顶高境界,而一般所说之无妄想,究竟意何所指?妄想本身即是虚妄,故称妄想。如无妄想而曰入定,则凡人熟睡而大睡时,亦当应是定境乎?可惜世人都不注意实修禅门入手之正定之学,如南北朝初期之僧稠禅师,专修禅定之法,及竺法护所译禅经,与佛陀跋陀罗尊者所传之达摩禅经,并且忽略达摩祖师所授之‘外息诸缘,内心无喘,心如墙壁,可以入道’初基。宋徽宗曾颂入定七百年之慧持禅师诗曰:‘七百年前老古锥,定中消息许谁知。争如只履西归去,生死徒劳木作皮。’‘有情身不是无情,彼此人人定里身。会得菩提本无树,何须辛苦问卢能。’真可借此一参也。如问虚老之定境如何?可惜随侍虚老左右诸上人,皆未当面参问,如我小子,则又何知。” 四问:“虚老有神通否?何以在云门事变中,又遭此大劫?” 答:“释迦文佛,常有批驳神通一事,故佛对神通第一之弟子目连尊者曰:‘最大神通,不敌无常之力’。以目连神力,临终亦遭外道打杀之劫。虚老有无神通,我所不知。但虚老早已自知为应劫之身。石可移,海可枯,生灭成坏无常之力,大势所至,劫运有关,真明佛法之理,当不待言也。如以神通以量佛法之有无,不如学科学技术较为快便。” 五问:“虚老自以禅宗五宗之传人为标榜。但其一生极少见有如古宗师之接引后学手法,且亦少有机锋妙语,即可令人发起警悟之处。其事究竟如何?” 答:“禅宗之五宗七派,鼎盛于中唐至北宋末期,自南宋迄元明两三百年间,即受元朝入主喇嘛教挫折,又遭明儒理学起代禅宗心法之蜕变,到清初两百余年来,几已若存若亡,不绝如缕。何况自道光、咸丰以后,更形衰落。民国以来,不但禅宗,即如整体之中国佛教,皆遭新文明撞击而没落。虚老眼见佛教与禅宗之劫运,故不辞疑谤,并承五宗而书写付法帖以传人,实亦明知其不可为而为之,此所谓拟‘继先圣之绝学’,义所不辞也。其坚修苦行如头陀,实有合于达摩祖师之四行门,且修难行能行、难忍能忍之菩萨道,足为后学楷模,当之无愧也。至其平生修持行谊,则近似曹洞风规。但不必范以临济门下之棒喝交驰,或夹山、洛浦之言文深邃也。现代人已统无文采风流遗韵,则又何须专疑于虚老上人乎!” 六问:“现在禅宗,专用参一句‘念佛是谁’话头作标榜。如虚老有关之云居、南华、云门等处,亦皆如此。且于云居山门外,矗立一‘赵州关’之牌坊让人,这与虚老当年专参‘拖死尸是谁’的话头,大不相同。凡此等事,意又如何?” 答:“禅宗从达摩东来,直指人心,见性成佛开始,秘密传承而直到盛唐,方由六祖慧能、神秀等崛起北渐南顿之风,从来未有以参一句话头相标榜。到了南宋初期,禅门随国运变迁,加之五大儒等之理学崛起,才有大慧宗杲极力提倡教人但注一心疑议法门,专参赵州禅师的僧问:‘狗子还有佛性也无?’赵州曰:‘无’的话头。(唐宋时代所说的‘无’字发音,即是现在客家话、广东话、闽南话所说的‘莫’字音。)从此以后,渐变成为参话头即是参禅了。而且传说赵州从谂禅师说过‘念佛一声,漱口三日’,因此又形成后来的禅宗门下,从不念佛的陋规。但从南宋到元朝,再经明清两三百年间的蜕变,禅门大师的声威衰落,净土宗的一声佛号已为世人所乐闻。因此,禅宗门下,便改成以参‘念佛是谁’而直到如今。如明乎禅宗历史之演变,便可知云居山门外立赵州关牌坊之缘起。同时也可知虚老当时所参‘拖死尸是谁’的话头,是宋末元初雪岩钦禅师问高峰妙禅师的话头。此与赵州的‘狗子无佛性’的话头,又是另一重公案。然参‘念佛是谁’,则何如参清帝顺治自省的话——‘未生之前谁是我,既生之后我是谁’更为亲切。” 七问:“现行禅门之钟板与打香板等遗风,与虚老是如何?” 答:“禅宗之有禅堂与清规,皆从马祖、百丈师徒,正当盛唐之时,毅然建制而来。此乃佛教在中国一次大胆改革之盛事。不但因此而建立丛林制度而有禅宗,同时亦因此而使佛教在中国而永垂不朽。百丈清规之作,是浓缩印度佛教传统戒律为中国文化之修行戒相。因此而渐次形成后世禅门五宗之有钟板遗风。但此仅是前因。总之,中国佛教之与禅宗,到了清初雍正王朝,又是一次重大的改革。雍正以帝王之身,而又自居为非帝王之禅宗大师,既对迦陵音禅师等深存不满,尤其痛恶汉月藏一系如《心灯录》之狂禅,以及明末遗民藉逃禅出家而反清复明,故特再三诏告天下禅门,统归临济门下。亦有认为规定出家僧尼,持戒牒、烧戒疤、坐禅打香板等之举,亦是当时所定。同时又以自选在宫廷亲随打七参禅之出家徒弟,派驻嵩山祖庭少林寺,及杭州净慈寺等处为方丈。且又明诏不以帝王身而要亲自接见天下禅师,共相印证。 当此之时,其雷厉风行之举,自然使佛门僧众钳口无言,谁敢与当今天子禅师而争自己已否证悟之果。但以其十三年昼夜勤政之躯,又自选编禅宗语录,与选《宗镜录》,及佛经要典。自知不能专作工夫而留转色身,只好临时自救,而乞灵道家养生等内外丹法,终因劳累过度而中道崩殂,颇为可惜。不然,中国禅宗,又当面临一次重大改革,不知变成如何形式。乾隆虽自少从其父雍正在宫廷道场中打七参禅,已得雍正印可。但继位之后,明知不及其父之成就,只是亲自翻译一部密宗大威德修行仪轨之外,极少谈论禅宗(此等资料,现存故宫档案中甚多,唯无真知灼见者研究耳)。 因此,在乾隆、嘉庆开始,禅门各宗只好悄然自制方圆长短,以及三角弧式等钟板,以便私自分别保留宗派门户观念,犹如商业招牌、市场广告之标记。本来空、无相、无愿一乘道之佛法,却成分河饮水,各立门市之风,殊为有趣。至如禅堂坐禅而打香板之风,尤非古制。此事,有大慧杲、田素庵每常手握竹篦以接引后进,近似临济棒之遗风。再因雍正在宫廷打七参禅,看中一僧参究不悟,乃取一剑予之曰:‘七日不悟,即拿头来!’此僧迫急,却在预期中而悟,故后来禅门,特制成一如剑形之香板以鞭策精进,初衷并非以此随便打人也。 但从清朝中叶以后,丛林香板之风,遍及全国,乃至日本。愈演愈烈,各自相承创立规矩愈多。甚之,有专心求人打自己香板,说是消除业障之故。至于一般可执司香板之人,既不知参学者身心变化之内情,更不明古德禅师锻炼学人之钳锤手法。上焉者,只要看到坐禅者落在昏沉,或钩腰驼背、坐姿不正,即打香板为之警策。下焉者,正如一般平人自以我见慢心情趣,‘一朝权在手,便把令来行’,却曰‘棒下无生忍,临机不让师’矣。 至于现在丛林名刹之禅堂坐禅,虽诩说‘德山棒、临济喝、云门饼、赵州茶’等口头语,而真能知棒喝之妙用者几稀,能稍近曹洞风规,已是难能可贵者矣。虚老一生于禅门规矩,大多是注重护持,恪守传统遗风,是为最要。至于何者是何祖师之所创立,何者应当与时偕进,虚老则不苟且赞成。我曾闻虚老有言曰:‘将来事,将来自有人做。我等都做好了,后人还做什么?’此语足可留为师法。” 虚老乃一代高僧,行化因缘,犹如多面观音,非凡夫之所知。我知虚老,仅此而已,聊备一格云尔。 岁次丁亥(二00七年)春夏之交,住持黄梅四祖寺之净慧法师,屈尊相访,并赠先后所作诗七首,谦称曾于数年之间,已有十度欲见而未果。今为虚老全集专程索题。初我但知法师为佛教长老,殊不知其诗才清越,隽出常流,且谦抑之诚,溢于言表。唯我生平不善书法,今勉为其难而不自惭其拙陋也!且补叙与虚老有关诸事,盖亦烦惑未销,积习难除,不觉自作赘疣之言也。 二○○七年(岁次丁亥秋)八月二十五日南怀瑾 [附]:净慧长老:拜偈南怀瑾老师感怀 (一) 怀疚来参金粟身,湖光波影四时春。 重重楼阁从头看,一派清风迥出尘。 (二) 维摩丈室雨花天,指点乾坤处处禅。 生活菩提原不二,何妨一念入三千。 (三) 三千一念事圆融,火里莲花老更红。 聃也犹龙游大泽,五洲翘首沐春风。 (四) 三教经纶别有天,和光同俗祖师禅。 我来问道将何似?多谢先生为卷帘。 (五) 满怀忧教老婆心,面壁求贤想古音。 天下禅林重抖擞,清修何惧毒龙吟。 ——净慧初稿/2007年6月1日于北京法华精舍 净慧长老 |