|

|

||||||||

|

|

|

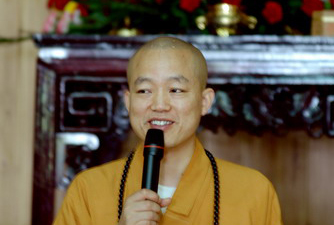

明海大和尚:佛法中的男女平等 |

||

|

|

||

明海大和尚:佛法中的男女平等 (2007年2月17日) 今天是除夕,辞旧迎新的日子,能与大家相聚一堂,讨论佛法中的男女平等问题,是非常有意义的。刚才的讨论,既有深度,又有广度,参与的有男众、有女众,有心理学家、有医生、有科学家,有河南的、山西的、山东的,还有赵县的,有比较年轻的,也有比较年长的。我觉得这个讨论很有代表性,以我的感觉,每个人都说出了一部分真实。 释迦牟尼佛作为一个“正遍知”者,确实没有男尊女卑的想法。一切众生都有佛性,一切众生都平等。在一切众生都有佛性这一点上,连人和动物都是平等的。在人里面,品行优良的人和杀人的魔王都是平等的。有一部经就是讲,一个杀人的魔王放下屠刀马上觉悟了,这部经叫《央掘摩罗经》。所以佛陀的这种众生平等的观点,从他无上的智慧出发,在他所讲的究竟了义的经典中是非常清楚的。 另外,从佛陀度化众生的应化事迹来看,有几部经典就是专门为女众讲的,比如《胜鬘经》,这是专门为一个女众[胜鬘夫人]说的;《观无量寿经》,这是佛陀为韦提希夫人说的。韦提希夫人是阿阇世王的妈妈、频婆娑罗王的王后。因为她的儿子大逆不孝,篡夺王位,佛陀就给韦提希夫人讲这个经,让她超越痛苦的处境。还有《佛说月上女经》。我们知道,维摩诘是一个大居士,他有一个女儿非常优秀,叫月上,佛陀也专门为她讲经,还讲了她的种种功德、事迹。当然他摄受女众出家,在那样一个时代背景下,要是用凡人眼光来看,也有很大的风险。但是对于那些想出离的女众,僧团真的是一个乐国。我们从佛陀时代那些比丘尼证道的经验、出家后的体验,描述她们生活、心情的记载中,就可以看出来。这是从正面来讲在佛陀的境界里没有男尊女卑。 我们从反面来论证,佛陀是不是只说女人的过错、没有说男人的过错呢?也不然。佛陀讲众生的烦恼是一般性而讲的,“贪嗔痴慢疑”男女都有。具体讲,比如说佛陀的僧团,我们现在从佛教最正统的文献——经、律、论中,可以看出来有一种平等。比如说戒律,出家人都有戒律。据律藏记载,当时比丘僧团里有一帮专门调皮捣蛋、犯过错的,因为他们犯过错,佛陀就制戒了,有二百多条。比丘尼僧团里也有一帮调皮捣蛋的,也老犯过错,于是佛陀也为比丘尼制定了戒律,三百多条。你们会说,为什么女众戒多?也乃是因为当时女众里犯过错的情形多,佛陀是根据当时的情况,一一对应地制戒,避免以后再发生类似的错误。他不是说一定要怎样——所以你看,佛陀是人间佛陀啊,他是非常民主的,不是强加于人——都是因为你们自己犯了错误。 但是有一个例外,什么例外呢?当时女众最早申请出家的时候,佛陀不大愿意。因为佛陀的一切作为是从他的无上智慧来的,一定也是根据此时此地此人、具体的时间因缘而来的,不是一般性地来的。我们知道现在印度还有四种等级,妇女的地位非常低,何况是两千多年以前呢?所以在古代印度,佛陀那样的一种态度是有时代背景的。后来因为他的养母坚持要出家,佛陀就让步了。你们看,佛陀表现的是一个人间性格,他也有让步的时候,实际上是根据众生的因缘。让步的时候,他提了八个要求——女众的例外就是这八条。佛陀说:你们一定要出家吗?可以;但是有八件事,你们能做到就可以出家。 这八条要求,我个人觉得都是对女众保护性的要求。在那样一种男女不平等的环境下,还有女性自身的一些弱点——从身体、力量等方面,当然也不能说绝对是弱点,要讲打架的话那确实是弱点,如果讲用脑,那不一定是弱点——使佛陀提出了八个要求。这引申到另外一个问题,就是在人类社会的发展过程中,总的来说,娑婆世界是充满斗争的,而斗争的方式是变化的:越靠前,力量斗争占的比例越大,越靠后、靠现在,心智斗争占的比重大。心智斗争占的比重大的时代,女性未必显出弱势来。但是当某一个具体环境需要力量的时候,她就有弱势。所以佛陀那时候提的要求,都与当时的社会环境有关。如果他不提这八条要求,女众出家就会出现很多问题,包括对佛教自身的正法慧命延续也会有影响。 不过在佛教界,不管是在汉地、藏地还是其他地方,我们在教团里面仍然看到了我们觉得是男尊女卑的现象。没错,确实有。但是我们要把佛陀的智慧、佛陀所讲的法,和他的法后来在社会上、在不同的时空流传时所形成的社会现象、教团现象,区分开来。佛陀的法在不同的环境下传播的时候,我们发现,比如说男女问题,佛陀根本的教义是平等的,但在具体的时代、国度、民族、文化背景下,就有一些凡夫的东西加进去了,即使是在教团里,有些现象也还是有的。这就是一个宗教在传播的时候,总是有一种民族性格、地域性格、时代性格会加进来,这种东西不是佛法本身的。从宗教比较的角度来说,佛陀的法,不管是“了义”、“不了义”,还是他有关戒律、制度的法,已经使佛教在传播时最大限度地降低了这个神圣纯洁的法被人扭曲的可能性。这是我对这个问题的一般性看法。 涉及修行,刚才有居士说《药师经》“不了义”。净土经典里也讲极乐世界没有女人、黄金铺地等等。我们可以这么想,因为佛陀是给这个世界的人讲,他在借用他们的语言观念来引导,因为这个世界的人最喜欢黄金。其实在极乐世界有没有黄金,不重要。他只是用这个世间的人能接受的概念来描述那个世界的奇妙、美好,所以它是一个表达符号。还有一点,即使在《药师经》里,有很多话还有更深的密意,我们不能一般地以社会学的观念去看——固然这一层面也要看到,但是佛经里经常有很深的密意。比如说男人和女人这样的表达只是一种符号,其定义是依世俗人的认识来体现的。依我们众生的分别心所建立的女性、男性的概念,内涵大概是下面所说的这几种情况:男性就是象征力量的、阳刚的、主动的、进取的、独立的、理性的,女性是象征阴柔的、被动的、安于现状的、具有依赖性的、感性的。这个定义也是来自于世俗社会,就是我们众生的相。 佛陀在这样的意义上运用这种符号,密意在哪里呢?刚才有居士讲了,女人身上也有男人,男人身上也有女人,所以男女要用中国文化的话来讲,不过是阴阳的符号而已。经中提到的“转女成男”是一种修行结果,是指一个人通过修行,在他的人格和身心构成中达到男女的、阴阳的统一和平衡,从而臻于一种纯粹。纯粹就是说他达到了独立,就是阴阳平衡以后,内在的宝藏被开发出来,自我具足,有一种独立性和协调性。由此看来,说转女成男,不光是女人的事,也是男人的事。我们在修行里都有一个转化,有时候是转女成男,有时候是转男成女啊。 以佛陀为例,我们看人间佛陀的人格,他的大智慧深不可测。他 49年献身于弘法,广度众生,勇猛精进,这种男性力量不用讲了,毋庸置疑。但是我们在佛陀的生平、在戒律里也能够感受到佛陀如慈母一般的慈悲心和他的无微不至——他照顾僧团、照顾弟子非常细腻、非常婉转,有时候非常苦口婆心,这是属于女性的特点。所以在人间佛陀的人格里面,他完全达到了男女平衡,超越了男女相而完成了一种纯粹的人格,就是所谓的慈悲与智慧的具足、方便和智慧的具足。 藏传佛教里用女性代表智慧,就是 “般若母 ”、“空行母”,男性代表方便。方便是什么呢?就是用智慧帮助众生的时候所采用的手段和力量。所以不但在佛陀的身上我们可以看到这两种人格特征的圆满具足,在很多高僧的身上,我们也可以看到这种特点,当他的修行达到一定程度的时候,在他的人格里面,男女相泯灭了。所以我们看到有的比丘师父像女人一样,男有女相,有的比丘尼师父像大丈夫一样,女有男相。修行的过程中会有这样的现象:男有女相,女有男相,老人有婴儿相,小孩有老成相——我觉得这是修行进步的一种表现。当然,我讲的都是向相反的方向,就是说你总能超越自身的相,向相反的方向进行开发,也可以说是一种自我补充,那就是修行。这就是在佛经里用这些词时的甚深密意。 观世音菩萨在中国通常是被以女性的形象来供奉的。其实如果超出佛教的范围,很多宗教里都有女性,比如天主教有圣母。女性在宗教里是不可缺的,为什么呢?我们不说宗教,就是在人类的文化里面,我们对女性的赞美和肯定多半会集中在某一个阶段,什么阶段?就是做母亲的阶段。人类的人性里面,母性这一面在宗教里得到了充分的表达。人类对母性的这种需求也可以说是普遍的。所有的人都需要母亲、需要母爱。这个“母亲”是广义的,可能是一个人,也可能是一种心理上的需求。有的人到七八十岁,还像一个小孩。在家庭里我们能观察到这种现象:你小时候依靠父母,觉得父母很有力量;等你长大了,父母老的时候,你发现父母变成了小孩。所以你看,所有的人都需要母亲这样一个皈依处。在佛教里就是用观音菩萨来表达,尤其在汉地。她是人类自身品格——慈悲心的外化,每个人都有慈悲心,也就是说每个人心里都有观音菩萨,每个人都是观音菩萨。因为所有的众生内心都需要观音菩萨,所以佛教里既有男性,也有女性。 刚才有位心理学家引用孔子讲的话,“唯女子与小人为难养也”,在我个人的认识里,孔子本来什么样我们不知道,但是以他的示现来说,他还不能跟佛陀比,而且这句话还有下文。他这句话也是与时代、与当时社会的理念是相关联的。他不是在讲女众不好或者是小人不好,他在讲人和人的交往、人和人之间的关系。下文“近之则不逊,远之则怨”,意思是这样的:人和人的交往,你和谁做朋友,关系不能太近,也不能太远。太近了,太亲狎,他就会轻慢你、小看你。但是如果太疏远,他又怨恨你——怎么不给我发短信、怎么不给我来电话,是不是不理我了?有这些问题吧?我要说的大概就是这个意思。 时代发展到现在,女性朋友学佛比过去更加方便,但是一定不要误解“转女成男”的意思。本来是一个女生,非要表现得孔武有力,这就错了。佛陀也不是这个意思。佛陀讲“法住法位”,其实没有女人就没有男人,很简单的嘛,世界上不可能只有男人或者只有女人,世界上任何一个事物都不可少,都有它的位置、角色,有它的不可替代性。女性的不可替代性,这不用讲了。所以,转女成男,你要从修行的意义上去理解。女众修行,既有短处,也有长处。短处可能是,比如说有时候会感性一些,脆弱一些,依赖性强一些,心力弱一些。长处是什么呢?女性的直觉力比男性要强,所以女性就以她感性这一面去发挥,比如她修慈悲心,从这里进入,就很容易成就。观世音菩萨是一个女性的形象,而且她有千手千眼,这有很深的道理。最近我看了一个报道,美国的心理学家做了一个调查,他们发现女性在一心多用方面普遍比男性强。有的女性一边织毛衣,一边跟人聊天,甚至可以同时做几件事,男性就不行。其实这有很多的原因,来自于她母性的东西。在家里,一个女人有可能一边在煮饭,一边耳朵听着在屋里睡觉的小孩有没有醒,一边听着门铃有没有响,看先生有没有回来——按门铃要是没有听到,回来以后要骂她;或者小孩子睡醒了,要喝水,要上厕所,还要看锅里的饭有没有熟。她的角色是这样的。所以女性的优点在这里,她要从这里去发展自己、发挥自己,不一定要把自己的长处扔掉,而说男性能做的我也能做,那就吃亏了,没有必要。 男众修行有优点也有弱点,男众修行并不一定都是优点。女众从修行的角度说,也许贪念会多一些;男众什么多呢?嗔恨、排他性大,再就是傲慢,有这些烦恼。他的优点呢,他可能理智一些,心力强一些。理智在佛法的修行里有时候是优点,有时候并不一定。我们修行的法门有很多种,有顿悟的,直指人心,那应该就是一种直觉;也有通过闻思、严密的逻辑推理建立正知见,然后一步一步往上走,也有这样的路子。不一样。所以男众和女众在佛陀的法门里都可以找到发挥长处的地方。 刚才我们讲到佛陀的“了义”见解——男女平等,这里可以以禅宗的修行做一个生动的说明。依禅宗的见解,禅的修行是直指人心、见性成佛,它是把佛陀般若智慧的了义变成实际操作的一个宗派。我们看禅宗史,有男性禅师,也有女性禅师——还很多。赵州和尚这里还有赵州婆子,在《赵州语录》里把赵州说得哑口无言的。老太婆厉害,是不是少女就不厉害呢?也不,你看唐代的庞蕴,他的女儿就很厉害,修行也很好。 女性禅师里也有很厉害的,男性要对她顶礼的。举一个例子,灌溪志闲禅师开始在正定临济寺那里跟临济禅师学,有点体会,后来去参访一个比丘尼,叫末山。末山比丘尼何许人也?她是一个大禅师的弟子,就是大愚让临济开悟的。也就是说,临济和末山实际上是师兄弟。在禅宗史上,末山比丘尼的师父非常了不起,而且他好像只收了这么一个比丘尼弟子,所以末山尼很厉害,智慧很高,机锋迅捷。灌溪来拜访她,就问末山尼:“如何是末山?”比丘尼说:“不见顶。”——山有多高啊?看不见顶。“如何是末山相?”这句话的意思是说,你还是一个女的啊;比丘尼说“无男女相”——你不要执著这些。灌溪禅师不放弃,穷追猛打,说:“既然没有男女相,那你为什么不变成男的呢?变成男的让我看看。”比丘尼大喝一声,说:“不是神,不是鬼,用变做什么!”这话的意思很深的——我不是神,也不是鬼,为什么要变呢?女的就是女的,怎么了?灌溪禅师就很佩服她,当时就给她顶礼,留在她的寺院种菜,做园头。所以,从禅宗的这些公案里可以看出佛陀所讲的法,它的境界在实际生活中是怎么样的。 现在讲男女平等,讲的是西方人搞起来的女权运动。女权主义有点偏,偏了以后,让女性去跟男性角逐、拼杀,这对女性并不利。女性应该发挥她的长处才对,跟男性一样去拼杀,有时候代价惨重。所以西方的女权运动,从哲学的角度来说,它的思维比较简单、比较机械化,没有辩证的思维。男女平等,但是不相等。男的是男的,女的是女的,不一样,不能否认两者之间的差异性,这也是现在我们要注意的。咱们不要轻易受女权主义一些极端观点的影响。如果受它的影响,有时候受害的是自己,还是以佛法的正知见来观察这些问题比较好。 [据2006年除夕在柏林禅寺指月楼与居士们的座谈录音整理] |