|

|

||||||||

|

|

|

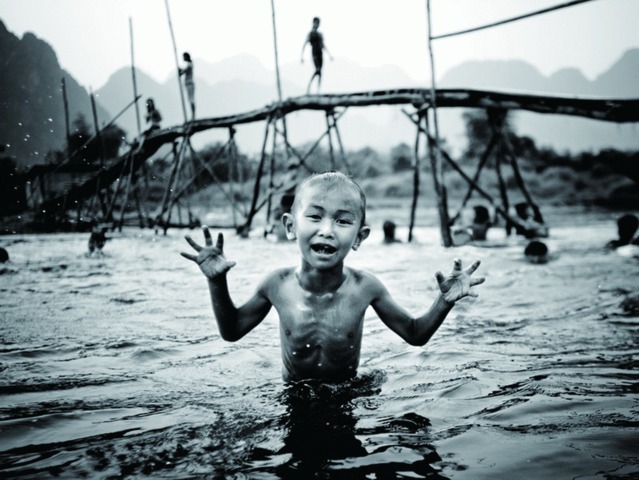

哭喊于事无补,教给孩子解决问题的方法 |

||

|

|

||

文森特·莫那斯特拉,是美国纽约恩迪科特“注意力缺陷诊所”的临床心理学家,在“儿童青少年注意力缺陷多动”的神经生理特征检查,“家庭教养方式”、“学校干预”等方面的研究而享誉世界。 1、我经常告诉家长,教给孩子们的第一节课应该是,——爸爸妈妈是爱他们、关心他们的。 如果孩子从婴幼儿时期就接受拥抱、亲吻、亲密身体接触,对于“我爱你”这样的表达他们就会更容易接受。 如果婴儿做笑,世界会向他们敞开。 处于婴儿时期的孩子们如果需要拥抱、食物、新尿布或者一些他们自己拿不到的东西和一些游戏的时间,他们一般就会通过哭叫来解决这个问题。然而,当孩子到了一定的年龄(一般在2 岁左右)后,哭叫便不能再帮他们达到目标了,这时候问题就出现了。之后,孩子们开始学说话,乞求、突然的大发脾气便是家常便饭了。 随时间流逝,到了少年、青年阶段。孩子们学会了用新的万法来表达需求。首先,他们会用一些在婴儿时期屡试不爽的方法一一哭、叫喊、哀求、突然大恕。 他们会退回成3 岁时的样子,不停地问“为什么?”。 “为什么我现在必须睡觉?”“为什么我必须做作业?”“为什么我不能玩游戏?”或者他们不停地乞求,“求你了,妈妈,求你了”。不管什么时候,无论是在杂货店、还是在商场,您都会看到一个超过3 岁的孩子仍然用婴儿时的计策来索取他想要的东西。 现在我们意识到孩子还需要学习另外一顶重要的技能: 怎样在尊重他人需求的前提下索取自己想要的东西。 每一天,当您和孩子醒来之后,你们就开始解决各式各样的问题。您不仅自己要起床、洗漱、穿夜、吃饭,还得照顾孩子的这些事情。之后,您和孩子开始讨论做饭、打扫、收拾衣服和杂物,这样的事情要由谁来做;你们开始协商做游戏、看电视、玩电脑、做作业、干活、睡觉、用餐等事情的时间分配;您要安排采购、探访朋友、逛商场的时间等。所有这些都只是在你们日常生活中所要协商的基本事情。 当面对一个表现依然很孩子气的;或是一个懂得怎样成熟(或者是心计)地应对的青少时,您将怎样来处理这些事情呢? 2、让我们来总结一下,那些发生在父母与孩子之间的有代表性的争论有什么相同点。 通常,当一方想要某样东西但是另一方不同意的时候,就会产生问题。当然,如果孩子做到了父母希望他们做的事情,这就不会产生什么问题;如果父母同意了孩子的要求,这也不会产生什么问题。但如果父母不同意男孩子忽视、违抗父母提出的要求时该怎么归呢? 简单地说,大部分(不是所有)的这些不同意是因为害怕、担心或需求冲突。孩子要晚睡,但我们担心第二天早晨孩子会赖床所以不同意。14 岁的孩子想和朋友们一起去商场,我们担心他们自己出去可能不安全,所以不同意。您下班刚回家,孩子便吵着要去商场,此时您可能会有一些抵触情绪。孩子们有他们自己的需要(如玩具、学校课程所需材料),但是您也有自己的需求(如休息或是饱餐一顿)。 现在,您完全有权利说不一一这当然是可以的。让我们来面对它,并不是每件事情都只是拿来讨论的,您应该意识到每一次的争吵都可能成为您对孩子进行教育的好时机。 孩子们需要学会,当他们想要东西但是其他人不同意时,很可能是因为他很在意或很需要这件东西。孩子们需要了解他人的担心与需求,进而来解决整件事情,而不是哭喊、乞求,叫嚷甚至突然大怒。和别人一起解决问题意昧着,我们需要在关注他人的担心和需求的同时,来索取自己需要的东西,这是整件事情的核心。下面让我们看看教孩子们解决问题时的重要步骤: 第一步:学会用尊重他人的方式表达需要 您希望孩子怎么来向您提出要求?“喂,妈妈,我需要……”“爸爸,你带我去Billy那儿!”“爸爸,你得在10 分钟内把我送到学校。”“姐姐,我要看这个电影,给我10 美元。”我们中的大多数都不喜照被孩子们四处差遣,当然我也无法想象您会这么做。所以解决问题的第一步,就是教会孩子用一种尊重他人的方式来表达要求。 那么您更希望孩子怎样提出请求呢? “我可以……”、“自请……”、“如果……可以吗”,还是“如果不麻烦的话,爸爸您可以……吗” 选择您更希望听到的那个,然后教给孩子们技巧。学习怎样提出请求或引起一个讨论是很重要的。 孩子有一些需求,而您也一样。您可能希望得到尊重或一点点感激。因此教育孩子在提出请求时,是用尊重他人且礼貌的语气是没有错的,而您就得充当孩子们的老师。 如果您要求孩子用尊重他人的方式表达需求,却被忽视了怎么办?还记得我在前面关于“时间停滞”中的讨论吗?如果孩子忽视了您的要求,要让他知道除非他道歉,做些事情弥补这个错误,然后再重新用正确的方法说一遍,否则您是不会考虑他的请求的。 第二步:理解他人的关系和需要 接下来的这个部分可能属于你的隐私,在每一次打算教给孩子应该做些什么时,首先要问自己几个问题: 第一,是不是因为我担心什么,所以才会对孩子说“不”呢? 第二:我说“不”是不是因为我想让孩子帮我些事情? 自我分析后,下面来分析具体事例。 您14 岁的女儿要求和朋友去看电影。您有种想说“不”的欲望,于是说:“我还没有想好这件事。”孩子并没有哀求或哭喊,而是尝试问些简单的问题,她可能会问:“妈妈,你在担心些什么?”这是就要反问一下您自己,您究竟有些什么顾虑: a、孩子可能会不安全; b、孩子会暴露在存在吸烟、吸毒这样的人群中; c、孩子可能从坏的电影中学些“坏毛病”; d、孩子不能做完她的作业; e、孩子会熬夜到很晚,明天不能按时起床。 这个单子只列出了几个观点,并不是很详尽。如果您不同意她的要求是因为担心,那么您首先要回答第一个问题:“我担心会发生什么?” 如果您是因为担心孩子的安全问题而不同意的话,您需要和孩子商议来“解决问题”。 现在孩子面对的问题就变成了:“我要怎样做才能消除妈妈对于我安全的坦忧,这样我才能去看电影?” 对于这一点,您可以拿一张纸写下一些可行的办法,这些方法可以消除您对安全问题的担忧,并允许孩子去看电影。然后您和孩子可以坐下来轮流交换各自认为可行的看法。如果孩子开始侮辱您(说您是多么愚蠢),那孩子要为此道歉,重新组织语言表达自己的意思。孩子们需要明白,侮辱人不是解决问题的策略。 接下来只要孩子能够尊重他人,你们就可以继续想办法来解决问题。下面是一些可能的解决方案: a、要有至少4 个同学一起去看电影,妈妈在电影院门口接送我; b、Sally 和我坐公交去电影院,我带上手机以防万一; c、姐姐把我和Sally 送到电影院门口并在那里接我们; d、妈妈和我们一起看电影; e、让我18 岁的哥哥和我们一起去; f、姐姐和爸爸在相同的电影院看另一部电影,我们一起进出电影院。 在解决问题阶段,需要孩子意识到,当她想要做某些事情时,也要尊重您的感受。 不管怎样,有一项孩子是必须知道的:在解决生活的问题中,人们需要考虑到父母、朋友、老师、同伴等关心归自己的人的感受。 如果您不同意孩子的请求不是因为担心,那么您可能有些需求需要考虑。让我们依然用刚刚那个电影的例子。 如果您不同意她去看电影,是因为您感到累了,您觉得自己像是孩子们的奴隶,好像所有的事情都只有您一个人做。您需要自问:“我想要什么”,或者“我的孩子需要做些什么我才会答应她的请求”。您可以用下面的说法去代替“不,妈妈累了”这样直接的拒绝: “我需要在晚饭前休息一会儿,我想放松一下,如果您能帮我准备晚饭,我会带你去看电影。” 在这个情景中,女儿通过关注并服从母亲对休息和服松的需求来满足自己的请求。在生活中,父母最普遍的需求,是孩子开始在家务上有所承担。 然而,很多父母还有另一个需要:他们需要感到被爱、或得到他们孩子的感激。 下面我讲一个真实的故事。曾经有一个家庭的处于青春期的孩子想每天都和他的朋友们在一起。父母总是尽他们最大的努刀来满足孩子的愿望。但是,某一个周末,父亲拒绝了他儿子的这个请求,并告诉他这周他哪儿也不能去。男孩傻眼了。他已经做了所有父亲要求他做的事,在学校也没有惹麻烦,那么“为什么,为什么,为什么不能去?” 这个青年人会像小孩那样哭闹着试图解决问题,但却没育意识到他父亲一定是有什么担心。这件事尘埃落定后,男孩明白了,父亲之所以拒绝他的请求,只有一个简单的原因:父亲想和他在一起度过一段时间。 父亲不得不接受儿子想要和朋友在一起的这个事实,而作为儿子也应该考虑到父亲的需要。在这个例子中,父子俩最后决定一起去滑雪(和家庭共同的朋友),这样他们可以在一起消磨时间,儿子也可以继续发展对他而言很重要的友谊。 父母常常因为没有很多时间来陪孩子(尤其在孩子们处于青春期时)而备感失落。这个现象很普遍,但这并不仅仅是父母面临的问题。尽管孩子们大部分时间都和同龄人、朋友在一起,但在青春期同父母的相处对孩子的发展也是十分重要的。如果青春期的孩子欠缺和父母的接触、交流,则可能会使得亲子间关系恶化。 因此,对于处在青春期的孩子来讲,发展同伴关系是很重要的,同时,缺乏亲子的社交或娱乐交流,对父母想要保持有效的教育角色也是十分不利的。 心一禅编者分享,仅代表个人观点: 人,不单单是他自己! 如何与“顽皮的”,甚至是越来越“聪明”的孩子相处,是很多父母都头痛的问题,关于这一点,中国人可能倾向于一种“严厉的教育”,稍微理性一点的,也是寄望于圣贤的言教,这个教育的思路,不是就事论事,不是在当下的事件中该怎样达成调解,而是这样认为的,人之天性性恶,小孩尤胜,必须用圣贤的经验与道德来逆转其固有的本性。小孩的活泼好动,以及诸多在大人看来不可理喻的问题,都是被视为必须在圣贤的道德中化去的缺陷。 而本文所呈的方法,“大人如何教育孩子”,被转变成,“大人与小孩,如何和谐相处”。 在这里,孩子要学习的,是如何从关系的共存与共赢中,去实现自我的所需与价值。而这种学习,就从当下开始,什么当下?家中所发生的一切:起床,放学后的娱乐,生日礼物,家庭作业……这甚至不单是孩子需要学习的内容,对于大人来说,如何与自己的孩子相处,也是我们生命上的一个重要的课程。 曾经有师兄和我分享说,一个人独居是没有什么问题,一个独居的人,所发生的一切,差不多都是我闻、我看,至乎我思、我感,除了风可以吹乱他的头发,雨水可以打湿他的身体,他的心仍然可以沉浸在一个没有风雨的独我的世界中。 然而这并非是真实的世界。真实的世界是什么,有正义必有邪恶,有正法必有外道,有家国肯定也存在着敌对的势力,圣贤的最高原则,并非是独断地以排除异己之后的一家独大,而是无数顺逆甘苦中的磨练,以及在这一切历练之后,对超越一切二元对立之上的深刻洞察。 |