|

|

||||||||

|

|

|

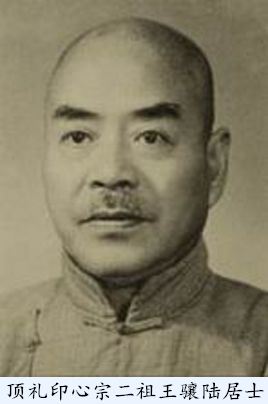

王骧陆:乙亥讲演录-正修分之分经纬-修的方法-福慧双修- |

||

|

|

||

丁、修的方法 【此段已入正修分,关系至巨】 一、福慧双修 佛法本以救世,教人自度一切苦厄,免除奸诈残贼损人不利己诸恶,使人安心自在,勿起无谓恐怖,勿种无谓恶因,勿受无谓苦果,天下自然太平。太者普遍广大之意,如人人有平等观念,亦何至造杀盗YIN妄诸业。但眼前种种苦恼,不问有钱无钱,都是福薄,有钱的不用以造福,使之消耗净尽,不种未来福田,及身而穷,或子孙荡废。无钱的不明致贫之由,皆因夙世悭吝所致,造业愈多,则苦愈甚。智者忧因不忧果,君子忧道不忧贫。了知今生苦恼,譬如今岁缺粮,原因在去年少种,今日修行下种,明年必可收成,决不可预借明年之粮,亦不得说没有明年也,此种人都是福薄之辈。以福薄因缘故,难遇善知识矣,如有福德,则种种因缘,自然引之入佛,故有福无福,不在穷富,穷人而肯修,是真大富大贵之相。余尝谓人若求富,是穷相,不穷何求之有,人若求贵,是贱相,不贱何求之有,根本在己自认为穷贱,相由心造,因必有果,非苛论也。大凡多愁之人,恶缘渐足,不久必有不顺或颠倒之事,愁则必穷,恼则必病,本相连也。且福薄之人,必碌碌于衣食住,断无暇于修行,为最可怜之人。故遇福薄人,先当使之修福,除其入道之障,有福人使之修慧,并养其福,此谓福慧双修,此非有福人不能承受也。修福之法,重在布施,六波罗蜜,第一布施,名为种福田,凡有钱而慷慨者,不必定欲其布施也,独悭吝或穷苦者,则劝其多施,一以教其施舍,除其贪习,一以种诸善根,助其因缘,非同世法之讲人情,分穷富而衡多寡者可比也。凡夫劣见,求佛专为求福,以为福是佛可付予,求而可得,不得则疑谤起矣,复有求佛得慧,以为慧亦佛可付予,求而可得,不得亦生疑谤矣。近世求道者多,行道者少,修道者多,证道者少,皆因此病。行者当知福慧应同修,佛不过指示法门,教汝自种善因于前,自得福报于后,欲求富贵,当除悭吝,先习布施。欲求开慧,当亲善知识,亦得先习布施,欲修福者,是真慧,人若真慧者,必肯除贪嗔以造福,然则修福正以修慧,愚人强分为二,亦殊偏执矣。 二、定慧交资 世人入道,亦知求定,知止而后能定,此儒家所说之定而道家袭取者也,但此是静,不得谓定。定者动定一如之谓也,见境不惑之谓也,一切接,一切不染,无著无住之谓也。定慧非二,假名为二,即定之时慧在定,即慧之时定在慧,互相交资,如火如光,名若有二,不可分也。世人求定,以硬压不起念,断见闻为定,与木石何异,此是死于空无,落于断灭,反动时必至颠狂成魔。又世人妄执定慧为两截事,遂有定多慧少之别,不知此非了义,定慧本属均等,无分多寡,惟世人习气,有好动者,有好静者,遂以好动者谓为多慧,好静者谓为多定,实则去定慧尚遥,定慧当由体起用,交资双融者也,正见不惑,名三昧定,三昧者,正定也,兹将禅定众名开示如后。 (一)三摩地,此是诸定总名,总一切法,持无量义,一切禅定摄心也。 (二)奢摩他,止也,调也,灭也,能调诸根不善法,使无染著也,又寂静义,名为定相。 (三)三摩钵提,又名三摩,勾销也,方便随缘止也,此云等至,言于等持之中,能至胜位,即平等任持,双离沉掉,至胜定至圣位也。 (四)禅那,此云静虑,以寂灭为义,定慧双融,即静而虑,故非无记,与天台三观不同,因彼属推穷诸法性相,约义生解,此多约心成行,不立所观之境,息二边,止分别也。 (五)毗钵舍那,此云观,谓以智照理,故云正见,亦云了见,观行成时,境智相应,了了见性不昧故。 (六)优毕义,止观平等也,止即定,观即慧也,又不诤不行义,或名为舍,不诤断常,不行空有,舍二边故。 (七)末陀摩,此云莫著中道,谓中道亦假名,不应立也。 (八)毗恒迦毗遮罗,此云寻伺,亦云觉观,盖粗心感动名觉,细心分别名观。 (九)三昧,此云调直定,又名正思正定正受,谓入此定时,不受一切法故。 总之定慧相资,总归入阿字门,阿言一切诸法本不生义,生是缘生,本不可得,证入毗卢遮那性海,惟以此一字为真言,自在成立大曼荼罗。凡夫无智慧,不能了观诸法本源,妄谓有生。故甚深密藏者,众生自秘,惟证乃知。一切真言,不离五十字母,皆佛法之总相,阿字居首,总括一切,此五十字,一一皆是得解脱门。解脱者,以定慧证得无生法忍耳,世人如了达此义,证入无生,不起诸相,更有何恶可作,何罪可犯,然则又有何戒可持,此戒之隐于定慧中,非愚夫所可测知,妄断修密修禅为无戒律矣,然持戒法门亦不可不说,所以便初学者。 三、戒合体相 戒有戒体戒相二种,相属威仪,何可废也。然无体则近于伪矣,戒体属心,然心虽无相,尚有一无相在,仍属有相,必至净空无我,无能作,无所作,无能戒,无所戒,斯真具足大戒。然劣慧者不知也,愚人或误为打破戒律,奔走呼号者有之。又或误为禅宗主自在放任,原不必持戒,因而纵荡者亦有之。一个要打倒,一个要维持,其实都不曾明白戒义,以至如此。夫戒也者,有戒心也,以法范之,故名曰律,众生颠倒,三业不净,对下根人,先使达其戒相,如杀盗YIN,有事相可见者,彼易于领悟,故先说五戒,且明因果律以证之,以戒其行,戒于果者也。对上根人,则说戒体,以杀盗YIN为果,因在何处,则知贪嗔痴为根,如意业清净,恶业自除,此戒其心,心净则佛土净,戒于因者也。对上乘人,则说体相不二,同一缘空,心不可得,恶依何起,能所双忘,名曰定慧交资。若有染执,即名破戒,戒律之严,无过于此,故不戒之戒,斯名大戒。佛灭度后,嘱众生以戒为师,此言以自心为依止,借此法以范其心也,若仅守形相威仪,不内求诸心,适导之作伪,宁有是理,世人作恶作伪者多,正坐此病,行人说戒,岂不是怕破戒,我且告以破戒罪过之可怕。 (一)犯杀盗YIN者,自作自受,愿受报者,则放胆去做,凡不明三世因果之理者,先与说三世因果,与破戒之害,信得真切,自然不作恶业,但此系指未明佛理者说。 (二)已明佛理之居士,彼岂不知戒律,然尚未明何者谓为破戒,以心地未明故,若仅以犯杀盗YIN为破戒,则佛戒只一部分,余皆可废矣,故知心戒为戒。今且勿谈高深,如心空无染等义。只要说浅显者,如不动恶念,即是持戒,但何谓恶念乎,当告之曰贪嗔痴与杀盗YIN其罪正等,倘自心未净,常生恼乱,怨天尤人,即是大破戒,以有因必有后果也,故恨人破戒,即是自己破戒,若不明此理,即同拨无因果,更属可怕。 菩萨不见他过,此有二义,一不见谓不责,不起我见以定其是非也;二不见谓不住著,不以其过为意也。前为悲悯其过犯,此谓有智不取相,所谓智悲双运是也。菩萨处处不离大乘愿,布施所以戒贪,大悲所以戒嗔,般若所以戒痴。然则修一切法,不离乎佛法,不离乎戒,但必内外一如,体相合一,斯名得戒,否则不能逃于妄耳。 |