|

|

||||||||

|

|

|

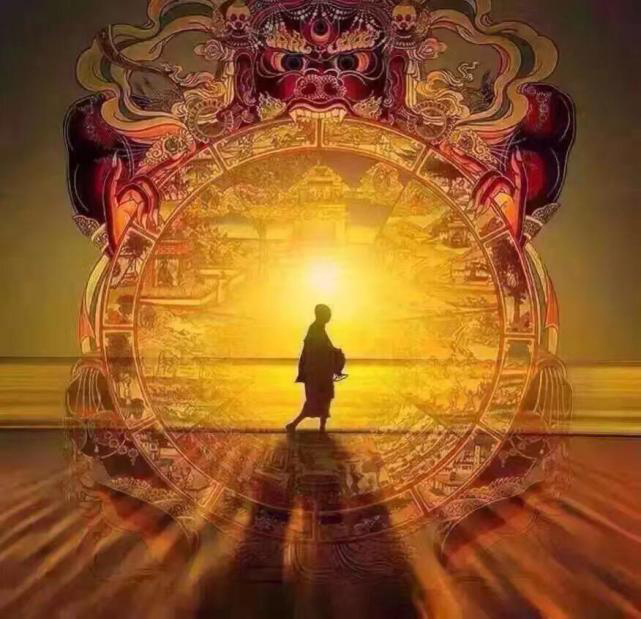

“十二因缘”解析众生为何于生死轮回中不得出离? |

||

|

|

||

文 / 一心 在早期佛教中,缘起是非常重要的一个概念,也是非常重要的一大理论。这一理论认为,万事万物都是因一定的条件而存在的,这里所说的“条件”其实就是“缘”。万物待缘而起,就是依条件而存在。没有了因缘的变化,也就没有了事物的存在。在缘起的基础上探讨人生现象的时候,释迦牟尼提出了“十二因缘”的理论。 “十二因缘”,又被称为“十二缘起”,这一学说把人生之过程分为十二种彼此互为因果或条件的环节。其具体内容,即无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六处,六处缘触,触缘受,受缘取,取缘有,有缘生,生缘老死。这十二支,因果相随,使人流转于生死轮回中,而不能得以出离。 “无明”,即“痴”,就是不明,有时也被称为愚痴,烦恼,因为烦恼自然也就没有了光明,是为无明; “行”,造作义,指一切身心活动之行为,是因无明而产生的善恶之行为,尤其指的是心理的活动,心理的动向; “识”,即业识,此识随业受报,是由过去的业力所引发的,携善恶种子来投胎; “名色”,即“名字”,名指心识,色指形体。由于一念爱染投入母体为名,成胎后为色。也指物质与精神要素的结合体; “六处”,即“六入”,在怀胎期间,由名色渐渐成长到眼、耳、鼻、舌、身、意六根完备,于出胎后与六境(色、声、香、味、触、法)相互对应影响,故名“六处”; “触”,即“致”,接触。六根、六尘和合而成触,此指出生后六根与六尘之接触; “受”即“痛痒”,领受,主要是指根境相对于违顺二种境界,生起苦乐二种感觉,谓之“受”,其实是对外境所起的一种情绪,包括苦受、乐受,不苦不乐受; “爱”,即贪爱,对于尘境,心生贪求,这是对事物的渴爱; “取”,即妄取,追取,遇喜欢之乐境则念念贪求,遇所憎之苦境则念念厌离,指的是对事物的执著和追求; “有”,即业,即有因有果,由前面的因(爱和取),生后面的果(生和老死); “生”,即受生。以现在所作之业为因,必招来世再生之果报; “老死”,即衰老和死亡。佛经中说,“诸根衰败”叫做老,“身坏命终”谓之死。有生就不能不死,四大和合之身体从少到老,无常转变必至于死,此即为未来受报的一种结果。 “十二因缘”是早期佛教的代表性理论,也被后人称为“业感缘起”。这一学说为后来历代佛教徒所继承和发扬。 后来,到了小乘说一切有部时期,人们把十二因缘和“三世”融合起来,认为无明与行是过去世的二因,感召了现在世的识、名色、六处、触、受等五果,此为第一重因果;爱、取、有是现在世的三因,可以感召未来世的生、老死之二果,此为第二重因果。这被称为三世两重因果。因此,佛教中有颂云:“过去二因无明行,现在五果识名色六入触受,现在三因爱取有,未来两果生老死”。 |