|

|

||||||||

|

|

|

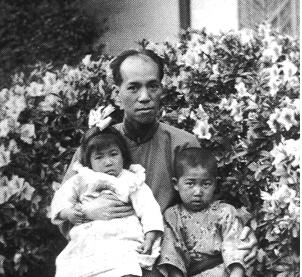

梁启超育儿经 |

||

|

|

||

来源:钱江晚报 作者: 王湛 偶然的一天,首都师范大学历史学院讲师穆卓接触到梁启超的几封家书,他惊奇地发现——梁先生就像隔壁家的老爷子,平易近人,宛如画上的人物一下子走到了现实。 出于兴趣,穆卓后来又找了几本梁启超家书看;出于喜欢,他就想自己收集一些。收集的多了,他又想知道写作背景。 一来二去,慢慢就成了这本书——《宝贝,你们好吗》,共收集了梁任公给孩子们的400余封家书。 人们常说严父慈母,不过,看梁启超家书,穆卓倒恰恰看出梁先生的慈父形象来。 “对长女思顺,梁先生常亲切地称其为‘娴儿’、‘宝贝思顺’、‘顺儿’等;对小儿子思礼,往往以‘老白鼻’相称,老白鼻者,老Baby也;对思懿,则干脆取外号为‘司马懿’;至于思宁,却又以行名,呼为六六。”穆卓感慨,“形式各异的称呼中映衬出的是父亲的亲切与慈爱,慈父形象跃然纸上。” 于现代人而言,看看梁启超,或许我们那些因忙碌而忽略孩子的理由,就显得非常不足一提。 信手拈来,随意挥洒 记者(以下简称记):怎么想到要编这样一本书? 穆卓(以下简称穆):只要是上过学的人,都或多或少知道梁启超这个人,但和大多数人一样,我开始对梁启超的认识只停留在课本上。即便后来读了他的几本书,如《清代学术概论》、《中国历史研究法》、《中国近三百年学术史》,也是远距离地看他。 直到偶然一天,接触了他的几封家书。一来二去,慢慢就成了这本书。 记:这400多封家书,是从哪里找出来的? 穆:主要来自中华书局编辑部编的《梁启超未刊书信手迹》,丁文江、赵丰田编《梁启超年谱长编》,吴荔明著《梁启超和他的儿女们》。 《手迹》全是梁先生的书信真迹,非常珍贵。《年谱》是梁先生的弟子丁文江首先编的,从梁先生过世那年开始编写。为了资料的完整性,当时还专门登报向社会广泛征集梁先生的书信札记以及诗文电稿等,一时间,大批资料纷至沓来,其中光梁的书信就有两千多封。到了1932年,赵丰田在丁文江的指导下参与进来,四年后,《梁任公先生年谱长编初稿》完成,油印五十部,交亲友征求意见。也就是这年初,丁文江意外去世,未及见到《年谱初稿》问世。 此后四十余年,因种种关系,《年谱》处于停滞状态,1978年,赵丰田又应上海人民出版社邀请,重新做了整理。这就是后来大家都看到的《梁启超年谱长编》,不过,用原手迹对照本书部分家书内容,发现里面也有不少错讹,这在《宝贝》这本书上有所改正。《儿女们》是梁先生外孙女吴荔明的著作,吴是梁思庄的女儿,里面也收录了几封之前未刊出的书信。 记:在收集梁启超家书的过程中,有没有遇到什么困难? 穆:要说困难,最大的莫过于对手迹的辨认了,梁先生写字经常信手拈来,随意挥洒,想到哪儿写哪儿,有时觉得意犹未尽,就会在原本的两行中间加上一行,有的写得极小,很不好辨认。当然,更多的是对字本身的辨认,可能是梁先生时间紧张,有的信写得比较潦草,同一个字,同一封信里前后写法都不一样。 梁先生手迹里很少有错别字,这次整理后书里之所以会出现“狠”“很”,“他”“她”等不分,完全是在当时并没有后来的“很”“她”等写法,整理时为了保留原貌,一律按原来的写法收录。 其次是信中提到的一些人名,也很让人破费脑筋。因为这些人在梁先生与孩子们眼里都是熟人,所以信里写的很随意,有的称字,有的称号,有的则尊称,这给不熟悉的人带来的困难可想而知。 记:这些家书里,让您感触最深的是什么? 穆:人们常说严父慈母,看梁启超家书,我倒恰恰看出梁先生的慈父形象来。 作为父亲,梁先生像任何一位父亲一样,都希望孩子们个个成材,然而,当孩子们的学业和身体呈现矛盾的时候,梁先生毫不犹豫地让孩子们放弃学习,先养好身体。在给长女思顺的一封信里,梁先生一再告诫最宝贝的女儿,“功课迫则不妨减少,多停数日亦无伤。要之,吾儿万不可病,汝再病则吾之焦灼不可状矣。” 只有真正疼爱孩子的父亲,才会在孩子的健康与学习之间,毫不迟疑地选择前者,哪怕是孩子们舍弃学习也在所不惜。这里,父亲的爱是最原始的,也是最回归本真的,这就是令我感动的所在。 现代人再忙,忙不过梁启超 记:梁启超教育孩子的方式,你觉得最值得现代人学习的有哪些? 穆:首先是平等,事事都跟孩子们商量,尊重孩子们的意见,不居高临下。 比如1925年8月,梁先生想买北戴河章宗祥的房子,他就写信给大女儿大女婿商量,说:“现在有一件事和希哲、思顺商量:我们现在北戴河借住的是章仲和的房子,他要出卖,索价万一千,大约一万便可得。”接下来,梁先生跟女儿女婿一一剖析买房合适的依据,建议和孩子们“打伙平分,你们若愿意,我便把他留下”。 其次是关心无微不至,无时不至。梁先生给女儿的信,小到压岁钱的分配、闺房的布置,中到兴趣学识的培养,大到做人的道理,事无巨细,一一都能从书信里找到教诲。 现在人常常以工作紧张、抽不出时间为借口,而忽略了对孩子们的关心。回头想想,再忙,也不会忙过梁先生吧,组织内阁、护国运动、五四运动、反对张勋复辟、清华国学院的组建、松坡图书馆的建立,乃至到各个大学演讲,公务之繁忙,非常人所能预料,白天自然很难有时间给孩子们写信。他的信,从落款可知,多半写于凌晨两三点钟,有的信甚至隔了三五天才完成,即便这样的繁忙,梁先生也常常写信,从1911到1928年,除1914、1917年未有家书,其余每年都有,少则一年几封,多则几十封。即便是护国运动身赴前方之际,也依然家书不断,述说自己的近况,并督促女儿学习。 再次是以身作则,润物无声。父母是孩子最好的老师,父母的作用,更多地体现在言传身教、身体力行上,通过自己的一些言行举止来影响孩子。对孩子性情的培养,梁先生常常现身说法,“我生平对于自己的所做的事,总是津津有味,而且兴会淋漓,什么悲观咧,厌世咧,这种字面,我所用的字典里头可以说完全没有。”“一个人若是在舒服的环境中会消磨志气,那么在困苦懊丧的环境中也一定会消磨志气。你看你爹爹困苦日子也过过多少,舒服日子也经过多少,老是那样子,到底意气消磨了没有?我相信我的孩子们,个个都会受我这种遗传和教训,不会因为环境的困苦或舒服而堕落的。” 记:书中,梁启超给女儿的《与娴儿书》特别多,在对儿子和女儿的教育上,梁启超有何不同? 穆:的确,从保留至今的家书中,很明显就能看出,给娴儿(梁思顺)的信最多。对于这个“宝贝”女儿,梁先生倾注了比别的孩子更多的爱,用费正清夫人费慰梅的话说:“梁启超给女儿的信上表明她是他的知己……在与其他孩子的相处模式中,他是那种无所不知的传统父亲,但和女儿思顺之间,虽然有着二十多岁的差距,两人却是平等地商量讨论。这表示思顺已填补了原配夫人和忙于家务的二太太给梁启超留下的精神空虚。” 至于儿子和女儿教育的不同,似乎倒没有明显的区别,都鼓励孩子们好好学习,却又不希望因此累坏了身体,都期待孩子们在学业上有所成就,却又不想孩子们为了学习而学习,因为“求学问不是求文凭”。 |