|

|

||||||||

|

|

|

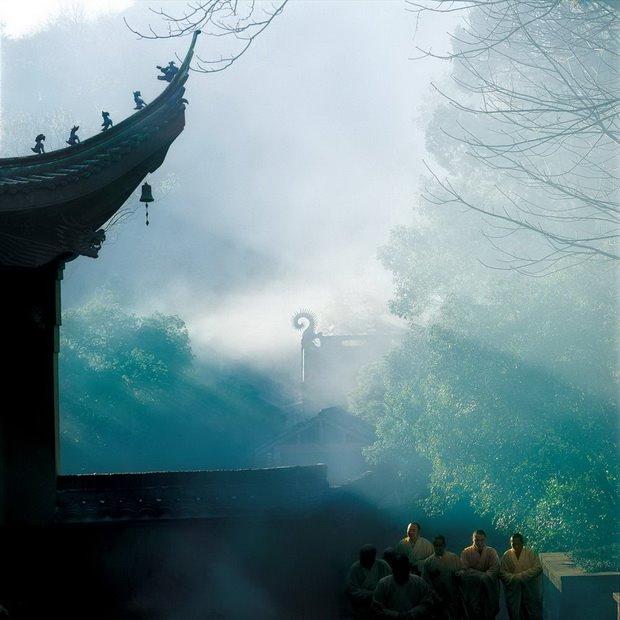

藏学法师:九华山中的寂静 |

||

|

|

||

十多年来,每当我走出寺门,迎面而来的全是山的沉寂与空漫,空山给了我孤独的个性,让我凄清,让我超然。我不大习惯在闹市中行走,在闹市里我失去了那份空灵…… 出世的心应见性于寂寞之中,不习惯热闹的出家人并非清高;甘于寂静,是我们份内的行持。我写这篇文章,避开了热闹的地方,并没有什么深意,我只想写点儿自己熟悉的寂静与寂静中我熟悉的人。 定心石 随着社会的发展,空山里已有了现代化的气息,竹篁里不时传来汽车的轰鸣声,使本来空寂的山林涌出几分燥动,几分尴尬。车轮在盘山公路上绕行,将那条登山的古道辗得零零碎碎的,也辗碎了行者的心。 我初上九华山时,因大雪封山,车辆上不了山,我独个儿踏着前人的足迹,沿着古道攀缘而上——经二圣殿,过一天门,到甘露寺(甘露寺位于九华山北麓的半山腰上,是九华山佛学院的所在地)。古道两边的竹子被积雪压弯,拱成一道很深的隧道,我艰难地在“隧道”中攀登。 在甘露寺后的古道边,有一石横卧路东,厚厚的积雪掩住了石面,我当时不知道此石就是我今日要写的“定心石”,后来我在九华山佛学院上学,每当学习紧张或情绪不佳时,我总爱到竹林里走走,在定心石上坐坐。 坐在定心石上,心未必真定,纷杂的思绪随同林间的风儿飘浮游弋——出家了为什么还要学做人?学做人为什么偏念那本难念的经?…… 定心石是宽容的,经历了千年风雨的它根本没计较风雨中的幽恨;定心石是负重的,它负载着沉重的心,也负载着沉重的情;定心石是坚强的、也是无情的,它无动于人间悲苦,刚毅而矜持! 什么时候,方能修炼到定心石般如如不动呢? 龙潭 龙潭三面危山,山峭千丈,只有一个缺口通向远方。在山的西面峭壁上,凿有一条栈道,悬崖边由一条像长蛇一样的铁链串着,“长蛇”曲曲弯弯、平平静静,挺寂寞的样子。我以为,这条道在九华山最险峻,在这种道上行走,你可以领略无限风光,低头望龙潭,你决不会闲思什么冷冷清清,凄凄惨惨戚戚,你小心翼翼地将每一步都迈得很稳,因为你已懂得什么叫一失足成千古恨! 龙潭呈圆形,深不可测,水绿而清纯,东面两山像随时都可能合拢一般,两山之间冲出一股清泉,猝不及防地撞在拦道的石头上,碎成一团蘑菇般的云。我见过不少瀑布,包括世界上最大的尼加拉瓜大瀑布,但相比之下我还是喜欢龙潭瀑布的寂静与幽深。龙潭瀑布没有过多的炫耀与张扬,一泓清泉,纯纯净净,自自然然。我喜欢这样的山水,有好几次,我站在悬崖上,总想纵身一跃,将自己融化在这青山碧水间…… 坐在龙潭边,扑面而来的全是微微的水气,心底的尘躁随之飘散。仰头看天,天蓝如洗,低头看潭,潭比天大,天潭相映,天潭如一。 望江亭 望江亭在何处?这不单是一般游人不知道,恐怕连常住在九华山的僧人也难以回答。我认识此亭还是借助于康熙年间出版的《九华山志》,山志中的望江亭简单而含糊,仅六字:“在碧霄亭之上”。碧霄亭在何处?听当地老人讲,碧霄亭在二天门上面的山峰上,只是早已废弃,好在《九华山志》中有幅古图,在古图中,顺着二天门寻去,还真有个碧霄亭,而望江亭就在碧霄亭的上面。看来古人的话虽不多,但比较可信。 望江亭废于何时,没人说得清,但在荒草丛中还能找到一些残砖破瓦。据说登临此亭不仅可以直视千里以外的长江,而且还能听到惊涛拍岸的江水声,不信?古人可以作证:“澎湃江声壮,登临试此亭。浪浮千里白,光逼万山青。 ”这是清代诗人许承家登望江亭时的所见所闻。 我在不同的季节里登临此亭,眺望远处的长江,不知是我目光短浅,看到的不及古人那么远?还是当今工业的污染太严重而使自然失去了本性?远处灰蒙蒙的,什么都看不清,也听不到澎湃的江涛声…… 九华街 九华山被称为幽冥世界,整日里被雾气笼罩着,显得忧郁而神秘。如果你是初上九华,你一定会惶惑地问:脚下曲折迂回的盘山公路到底是通向天堂,还是地狱? 九华山不是天堂,也不是地狱,是人间,是游人心里的净土。 我上九华山是在九0年的初春,那是个大雪封山的季节,山上冷冷的、净净的,雪花轻轻的、莹莹的,在古韵犹存的九华街上偶尔能见几位世外高人飘然而去的身影,那超然的神采正如踏雪无痕般轻盈。那时,我没想到在云雾飘渺的空中,真会有如此美丽的街市。 这几年,由于旅游业的兴旺,九华街上的人增多了,街道却变窄了,街道沿着寺院延伸,寺院被街道绳儿一般串起,游人常会问某某寺院在何处?当地人手一指,像是在说,在“绳儿”的那端。街上的人花花绿绿的,国内的、国外的,说什么语言的都有,可见面一声“阿弥陀佛”却发一样的音。街道两边的房子僧俗难分,民房仿古像寺院,寺院朴实似民房;可在颜色上寺院与民房却黄白分明。僧人在街上匆匆地走;游人在摊前悠悠地逛。一群信士在街上将僧人前呼后拥;领导来山上视察时僧人又陪在左右。山上的僧尼有点儿老死不相往来,外来的和尚他们都去亲近,应了那句话:远来的和尚会念经。云游的尼众到九华山最难挂单,九华山的尼众一辈子走不出师父留下的那个庙门,她们认准了铁打的常住,铁打的心。山下有灾情总会找僧人献爱心,捐款最多的不一定是富僧;当地百姓总是叫山里苦,立街乞讨的不一定是穷人。街上的居民整日里听着寺院的钟声,他们却无动于钟(衷);外地人为听钟声从千里以外赶来,外地人总是说钟声清净,钟与心应。远来的香客为了几毛钱,她们在大街上跟生意人争红了脸,骂生意人只认钱不认人;在寺院里做功德她们将全部的积蓄都拿出,却怨自己力不足,心不诚。街头的磁卡电话僧人打得最多,谁也说不清电话的那头是什么地方什么人。 如今的街道留不住雪,如今的街上不能没有人,雪被人踩化,人怨佛不灵。山颠上的雪还是跟以往一样洁,眼前的人却没有从前那么纯,大家嘴上都在说吃的是地藏菩萨的饭,心里却嘀咕:菩萨也是人。 延寿堂 我走进的第一所寺院是延寿堂,延寿堂说是寺院,其实,不如将它说成养老院更确切。那时,我还没出家,当然不懂得什么是佛教,我来九华山是看母亲的,母亲在九华山出家已多年了。母亲出家时我还小,那时,我不能独个儿出远门,再说,我还得念那些无聊且无用的书。二十岁的时候,我已长大了,我很想母亲,于是,在一个雪夜我踏着月色,离开了养我二十年的老家。可见到母亲我又失望得很,母亲一身奇异的衣着拒我于千里之外,母亲怎么啦?母亲像陌生人。 我在延寿堂住了两天,才知道母亲在延寿堂照顾老人。延寿堂里住着两位老尼姑,她们的生活全由母亲操持,我觉得母亲做的事太丢人,我让母亲回去,母亲说不,她说她要为佛门做功德,为自己消业障。我当时不懂得母亲做的事有何功德?也不知母亲有何业障?我暗地里却为母亲伤悲。 如今母亲也老了,生活越来越不方便了,母亲常对我说,男孩子真没用,什么事都不会做,我听后感到羞愧和不安。 前阵子有居士看了我写的加拿大游记,并打来电话指责我,说我不会照顾老人,让老和尚(九华山方丈)整天里吃稀饭,而且稀饭还是老和尚自己煮的。面对居士的指责,我不以为然。我还年轻,我从未想到自己会老,也很少去想老人。前几天,我听人说,罗汉墩的老师太圆寂了,好几天了才被她山下的弟子发现。听后我一惊! 九华山的大小寺院应该有九十九座,而每个寺院都由一些年老的僧人支撑着,特别是小庙,又是路远山高,上山下山很不便利。冬日里,小庙里或山洞里的深夜是凄冷的,孤灯残照,木鱼无眠,老人们是怎样在严寒中期盼着生命的春天?这时,我不由地想起了延寿堂,延寿堂已在九华山改建中拆掉了,改成了一座挺庄严的大殿,里面供奉的是大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨。 西竺庵 甘露寺西面的山上有座庙,叫西竺庵,庙里住着两个和尚,一老一小,老和尚叫云林,是九华山的老修行;小和尚就是我,刚剃掉头发,算是个小沙弥。老修行整天不知在忙些什么,凌晨三时就起来,将钟磬鼓钹弄得叮叮咣咣;小沙弥用被子蒙了头,梦里还抱怨:夜半钟声到客床。白日里,老修行在菜园里劳动,小沙弥也要去,老修行不让,老修行要小沙弥背功课,小沙弥拿了课诵,往草丛中一躺,将课诵仍得老远,仰面看天,天是那样的蓝。老修行下山去了,小沙弥成了小庙的主人,太阳爬过窗户,小沙弥才不紧不慢地起床。老修行临走时一再嘱咐,早晨要早起,别记忘了给菩萨上三柱香。小沙弥恭恭敬敬给菩萨上了三柱香,还学着老修行的样子将钟磬鼓钹弄得叮叮咣咣地响。园里的瓜果长得诱人,小沙弥不怕太阳晒,也不怕风雨狂,每日里他都要跑到园里去看黄瓜是不是跟昨天一个样,要么在南瓜上刻上“像冬瓜一样快活”的字样,字迹欢快又流畅。趁老修行不在,将不知是那一年留下的几缸臭菜全倒掉,老修行如果回来问起,就斩钉截铁地回答:“不知道!就是不知道!”语气坚定得要像刘胡兰。 日子不知不觉地过,小沙弥在田间地头偷偷地乐,西竺庵以外的世界小沙弥不知道是啥样,他也从未去想对面甘露寺的和尚在干些什么。 塔院 空门中人将母亲叫做“亲师父”,我不习惯这么叫,母亲终究是母亲。延寿堂被拆后,母亲没了住处,那时,我在佛学院念书,母亲却住进了衹园寺的塔院。 佛教胜地九华山没座像样的塔,地藏塔虽有名,但整个塔身被宝殿罩着,于是,人们自觉不自觉地将地藏塔叫成肉身殿。衹园寺塔院建在离衹园寺很远的一所简陋的房子里,塔有五座,一塔居中,两边各有两塔。中塔最高,约两米许,是比丘塔;两边四塔分别为沙弥、沙弥尼、优婆塞、优婆夷塔。母亲在塔院边搭建了一间草房,母亲就住在草房里,而厨房、客厅就只好借用祖师们的地盘了。 每逢周末或节假日,我总会去塔院陪母亲一块儿过。没有住处,我就在沙弥、优婆塞两塔之间支撑起一个平台,算作床,于是,我有了自己的一方小天地。第一晚上我怎么都睡不着,我很害怕,整个塔院黑幽幽的,给人一种阴森森的感觉。母亲为我点亮蜡烛,也点亮了我的心。母亲说:“别怕,祖师们不会吓你的,跟祖师睡在一起,他们会加持你的,你会越来越有智慧。”我说不准祖师们给没给我智慧,反正后来我睡得很安稳。每天,我在母亲的大悲心经声中醒来,我赖在床上看祖师塔前的香火袅袅,升腾弥漫。满院的香气,预示着今天全是好心情。 不知是哪一天,一记者来到塔院。记者心地太善良,当她看到塔院里的生活,禁不住流下了许多天真的眼泪。当时,对她的多情我很不满,我认为她的眼泪干扰了我的平静与快乐,而她辩白说:“见到这样的生活,我能无动于衷吗?” 如今母亲已不住塔院了,我在佛学院毕业后,留校常住。好多年过去了,我没去过塔院,今年春季踏青,我跟着同学们满山跑,不经意地见到了久违的塔院,塔院还是老样子,寂寞而凄清,而在记者流泪的地方,开满了许多好看但又说不上名儿的花儿。 五溪桥 元文帝图帖睦尔在京城听说了风光旖旎、秀甲江南的九华山,就派人画了幅九华山全图。展图一看,果然名不虚传,只见山水空蒙,古刹林立,哦!好一派佛国风光。于是,他起驾南下,畅游九华。当他来到九华山脚下的五溪桥上,放眼望去,不由地感慨一番:“昔年曾见九华图,为问江南有也无?今日五溪桥上过,画师犹自欠功夫。” 我说不清自己打五溪桥上过了多少次,但每次都是坐在车上,车急如电,倏忽而过,偶尔透过车窗,瞥一眼九华的灵秀,却丝毫没有古人的心境与感受。其实,车轮下的桥,不是古人走过的路,元文帝吟咏的地方应在桥的西边。 桥的西边是望华亭,今日望华亭并不单是一亭,而是一座颇具规模的寺院,主殿两层,巍峨壮观,有点像天安门城楼。望华亭面向九华,“亭” 前就是五溪河,河里有两方坍塌的桥柱,寂然而安详,想必那就是“五溪桥”了,当年的佛教信士、骚人墨客该是由此桥进山的吧? 天地悠悠,逝者如斯,前人走过的道似乎已被后人遗忘,而佛国的清泉却依然轻轻地流淌,流过“五溪桥”,流向人间。 天花峰 天花峰在九华山99峰中算不了最高,与身边狮子峰的雄劲相比,它平实得只是一座小丘。如果要我说出天花峰的具体方位,我还真有些犯难,因为我只知道天花峰在后山。 他是我近来的好友,前几年,他常住在厦门的南普陀寺,不知为什么突然离开了都市的繁华,住上了九华山天花峰的大吉祥堂。他几次邀我上山小住,我几次都失信于他,也失信于自己。终于有一天,我约了我的同学,一路逶迤向天花峰登去。同学是个比较细心的人,他准备了火柴与干粮,他说,如果今天迷路山中,我们就只有餐风露宿了。听他这么讲,我倒真希望我们迷路,那样我们就能投入山的怀抱,感受着山的清凉与温暖。 我们走走停停,停停走走,傍晚时分竟登上了天花峰,并毫不费力地找到了大吉祥堂。他正坐在院前的石凳上跟人聊天,见我们来,他先是一怔,然后哇哇地叫,这一切,在我意料之中,却出乎他的意料。 跟他聊天的人我们不认识,他介绍说是他的哥们。晚上, “哥们”早早地睡了,同学累了,也睡了。我与他坐在书房里聊天,天上地下,什么事都聊,什么人都骂,骂别人,也骂我们自己。他骂得最厉害的是那些所谓的艺术家,骂他们“知之亦嚣嚣,不知亦嚣嚣。”他是搞书画的,大概同行是“冤家”吧! 他上山两年来,创作了不少的作品,他画的大多是山水,他将成捆成捆的作品拿出来,要一幅幅展开给我看,这是无边落叶涌秋波,这是一弯新月天如洗,这是回首青山半是云……我看了几幅,就累得不行了,不想看了,可他兴致极高,我不好意思扫他的兴,就说山水出门可见,明天出门看真山真水;山中人清,世间难寻,我要看他在山里创作人物画。其实,我知道他很少画人物,果然,他东找西翻也拿不出一张像样的人物画来,折腾了好久才捧出一方不大的人物,是他的自画像,信手涂的,线条简练而狂放,还真有点儿像他。 第二天,天还没亮,同学就催我起床,说是看日出,我说再睡一会儿,他说不行,日出不等人的。无奈,只好起来,在门前的一块大石头上躺下。 天花峰上静悄悄的,空气凉爽且清心,远处的天空抹有淡灰色的云,像他的淡墨画,深邃而空蒙。“看,太阳出来了。”同学快活地叫着。太阳露着红红的笑脸,跟同学一般儿快活。灰色的云变得有了色彩,天花峰上充满了阳光,而他和他的哥们却还在睡梦里。 “快起来!——太阳晒屁股喽!——”同学站在大吉祥堂门前肆无忌惮地对着天空喊。 “快起来!——太阳晒屁股喽!——”对面山谷里传来一串悠长的回音,在我听去,却不免感到几分沉重。 作者简历 藏学 九华山弟子,又名果行。1969年出生于湖北的一个乡村,二十岁时随母在九华山削发为僧,并入九华山佛学院学习,二十一岁受具足戒。现常住于九华山佛学院。 |